생활고 동지들 하나둘 변절…전향한 동지 못말려 두고두고 후회

중국 활동 지사 대부분 끼니 걱정

◆궁핍

중국에서 활동했던 독립운동가 대부분은 생활고가 이만저만이 아니었다. 기본적인 의식주 해결이 제대로 될 턱이 없었다. 독립운동 활동은 고사하고 매일매일 먹고사는 일이 그들에겐 보통문제가 아니었다. 전 재산을 털어 독립운동에 바친 채 굶주림에 시달린 분들도 많았다. 이역만리 타향에서 그들의 처지는 곤궁하기 짝이 없었다. 하찮은 옷가지나 살림살이를 전당포에 맡겨가며 하루하루를 버티는 이도 부지기수였다. 지주로 호의호식하며 안락하게 살 수 있었음에도 나라의 독립을 위해 가족과 자신의 삶을 고스란히 포기한 독립운동가들의 삶은 말 그대로 희생이었다.

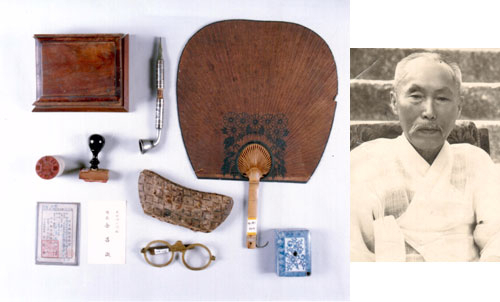

신흥강습소(신흥무관학교) 설립자인 이회영(호 우당)을 심산은 존경하고 있었다. 가족을 데리고 북경에 우거한 우당은 형편이 극히 어려웠지만 자신의 처지를 전혀 내색하지 않았다. 어느 날 심산은 근심 걱정 털고 공원으로 바람이나 쐬러 가자며 우당을 찾았다. 뜻밖에도 우당이 거절했다. 얼굴은 초췌한 기색이 완연했다. 우당의 아들에게 가만히 물어보았다. 이틀째 밥을 끓이지 못했고 옷가지도 죄다 전당포에 잡혀, 입고 나갈 옷이 없다는 대답이었다. 오늘날 돈으로 수백억원이 넘는 가산을 정리해 식솔들을 거느리고 꽁꽁 얼어붙은 압록강을 건넌 우당이 헐벗고 굶주림에 시달리고 있었다. 우당뿐이 아니었다. 망명한 독립운동가 대부분이 궁핍한 점에서는 대동소이했다.

◆배신

독립운동가들의 이런 허점을 일제가 가만두지 않았다. 돈과 지위를 주고 생활을 보장하겠다며 귀순을 종용했다. 일가붙이나 친구들에게 회유편지를 쓰게 했다. 궁핍한 생활에 견디지 못하고 전향한 이도 적잖았다. 일부는 아예 일제의 밀정으로 변신했다. 일제의 앞잡이로 돌아서서 동지들의 전향에 나서거나 전향이 불가능하다고 판단되면 아예 일경이 체포하도록 정보를 주기도 했다.

심산도 교분이 두터운 일가 사람으로부터 귀순 권유 편지를 받았다. 총독부의 사주를 받은 것이다. 경무국에서 집을 개축하고 농지를 매입해서 생활을 보장해 주겠다고 한다는 내용이 담겨 있었다. 심산은 집으로 편지를 보내 그 사람과 절교토록 했다. 울화가 치밀어 끊었던 술을 다시 마시기도 했다. 상해 초기 시절부터 광주, 북경에서까지 근 5년간 침상을 나란히 하고 한솥밥을 먹으며 조국의 독립을 위해 같이 일해 왔던 손영직도 그랬다. 귀순하는 형식을 취해 자금을 구해 오겠다며 고국으로 들어가게 허락해 달라고 매달렸다. 심산이 넉 달 동안 입이 아프도록 말렸으나 그는 굶어 죽을 수는 없다며 귀국했다. 얼마 안 가 일제와 내통했다는 소문이 파다했다. 그와 가장 가까이서 지낸 심산도 오해를 받았다. 오해야 어쩔 수 없었지만 가난 때문에 전향한 동지를 끝내 말리지 못한 것을 심산은 두고두고 안타까워했다.

1922년 봄 월남 이상재가 김활란과 함께 북경에 왔다. 서울의 기독청년회를 대표하여 만국기독청년회에 참석하기 위해서였다. 이들은 북경에서 김달하의 집에 유숙했다. 인사차 월남을 방문한 심산은 이때 김달하를 알게 됐다. 그는 학식이 풍부한 관서지방 출신의 명망가였다. 그러나 심산은 몰랐지만 이미 그가 일본의 밀정이란 소문이 파다했다. 안창호가 심산에게 이 같은 사실을 귀띔해 주었다. 김달하는 심산을 회유했다. 식생활도 해결 못 하는 혁명가가 어디에 있으며 굶주림에 시달리면 혁명운동도 빈말이 아니냐고 심산에게 전향의사를 타진했다. 그러면서 조선총독에게 보고해 경학원 부제학 자리를 비워놓고 기다리고 있다며 성공하지도 못할 독립운동을 버리고 안락한 고국에서의 삶을 찾으라고 권유했다. 심산이 분노하여 크게 꾸짖고 온 지 얼마 안 가 김달하는 지하독립운동단체인 다물단 단원에게 피살됐다. 이처럼 밀정으로 변신한 것이 탄로 나 의열단 등 항일 지하운동단체 단원들에게 목숨을 잃은 이도 많았다.

◆분열

일제의 회유와 압박 못지않게 중국의 독립운동가들을 괴롭힌 것은 내부 분열이었다. 마르크스주의자들은 민족주의 진영과 사사건건 반목했고 또 그들끼리도 서로 파당을 지어 세력 다툼을 벌였다. 민족주의 진영에서도 사소한 일로 시기하고 다투는 일이 적지 않았다. 임시정부의 활동에 불만을 털어놓은 이도 많았다. 임시정부를 독립운동 실천에 맞도록 개조해야 한다는 개조파와 아예 임정을 해체하고 새 망명정부를 세우자는 창조파의 다툼도 있었다. 이동녕 이시영 김구 등은 임정해체를 강력히 반대했지만 김동삼(호 일송) 안창호 등은 창조를 주장했다. 심산은 자신의 뜻과는 달리 새 임시정부를 세울 블라디보스토크 국민회의 대의원으로 뽑혔으나 "창조로 분열하여 화근을 기르는 것보다 화합하여 개조하는 것이 낫다"며 동조하지 않았다.

심산은 일송에게 차후로 우리 민족이 분열할수록 수습할 방법과 사람이 없다는 점을 역설했다. 일송도 그 점을 인정하고 "임정요인들이 자신들의 주장만 고집하고 남의 말을 받아들이지 않아 창조로 결론이 났지만 분열이 심화돼 화합할 방법이 없게 됐다"며 우려했다. 일송은 그 후 새 정부 창조의 일에서 손을 떼고, 블라디보스토크로 갔던 다른 사람들도 이견이 생겨 저절로 흩어지고 말았다. 작은 일로 반목하고 분열하는 혁명동지들의 모습은 심산을 우울하게 했다. 심산은 후일 해방 정국에서도 정당의 당수 자리를 거절하고 정당 활동을 같이하자는 백범의 권유도 거절한 채 정당의 난립과 민족의 분열을 극도로 경계했다.

서영관 객원기자 seotin123@naver.com