달마산을 망토처럼 두른 미황사…'화장기' 없는 대웅전

미황사 대웅전 주춧돌은 아주 특이하다. 자연석에 그랭이질을 하여 기둥을 앉혔는데 그 주춧돌에 게와 거북이, 그리고 문어와 물고기 등 바다 생물들의 문양을 돋을새김으로 새겨 놓은 것이다. 미황사에 들른 탐방객들은 법당 안의 부처님에게 예불부터 드리지 않고 가이드의 설명이 떨어지자마자 "그게 어디야"하면서 주춧돌의 문양들을 해독하느라 바쁘다.

미황사는 아름다운 절이다. 우리나라 전체 사찰 중에서 가장 멋진 곳을 정하라면 두말하지 않고 미황사를 꼽을 작정이다. 구체적인 조건을 조목조목 들 수 있지만 그것보다는 마음이 그렇게 끌리는 것이 어쩔 수 없는 첫째 이유다.

해남 미황사 외에 순천 선암사, 부안 내소사, 강화 전등사, 고창 선운사, 영주 부석사, 완주 화암사, 안성 청룡사 등도 기회가 있을 때마다 가보고 싶은 절집으로 마음이 당긴다. 내가 좋아하는 사찰은 앉은 터와 생김새도 물론 중요하지만 그 속에 보석 같은 이야기가 숨어 있어야 한다. 요즘은 스토리텔링 시대이기도 하지만 절집에 걸맞은 이야기가 있다는 것은 사찰 탐방의 묘미를 더해 준다.

가람의 미학적 구도와 속으로 간직하고 있는 내공을 헤아려 볼 때마다 나는 여인을 떠올린다. 사찰과 여인을 서로서로 대입해 보면 잘 생겼는지 못 생겼는지를 쉽게 알 수 있다. 미모보다는 전체적인 멋스러움도 둘을 서로 대비하는 과정에서 정확하게 짚어낼 수 있다.

미황사는 등 뒤에 달마산이란 정말 빼어난 산을 망토처럼 두르고 있다. 달마산 줄기는 박음질하지 않은 청바지 단 같은 들쭉날쭉한 바위 능선이 하늘을 가린 채 이어져 있어 아무도 쉽게 범접할 수 없는 카리스마를 지니고 있다. 양반 가문에서 터를 잡을 때 배산임수를 중시하듯 미황사 역시 제대로 된 풍수를 갖춰 뼈대 있는 가문임을 은근히 과시하고 있다.

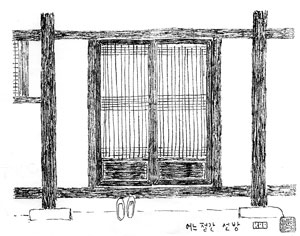

왕관처럼 생긴 달마산 스카이라인에는 밤마다 달이 뜨고 별들은 저마다 맡은 소임대로 은하수 저 너머에서 은빛가루를 뿌린다. 미황사 대웅전은 화장기 없는 민낯이다. 미모에 자신 있는 여인들은 '생얼'에 루주만 살짝 바른 후 스카프 하나만 두르고 멋을 내듯 이곳 법당도 그런 여인과 흡사하다. 대웅전 바깥벽은 단청이 비바람에 씻겨 나무의 속살이 그대로 드러나 있는 민얼굴이지만 살가울 정도로 아름답다. 지붕을 떠 바치는 배흘림기둥의 나무결들이 실핏줄까지 내보일 정도로 투명하여 만지는 것 자체가 부담스럽다.

이렇게 아름다운 외모에 신화 같은 창건 설화가 받쳐주고 있으니 더욱 멋지다. 신라 때 돌로 된 배(石船) 한 척이 땅끝마을 앞바다에 나타났다. 배 안에는 금으로 된 사람(金人)이 노를 잡고 있었으며 경전과 불상이 담긴 금함과 검은 소 한 마리가 있었다. 그날 밤 의조화상의 꿈에 배 안의 금인이 나타나 "소 등에 경전과 불상을 싣고 가다가 소가 멈추는 곳에 절을 지으면 불교가 흥왕할 것"이라고 일러 주었다.

배에서 내린 소는 의조화상 일행과 길을 걷다가 달마산 중턱에서 한 번 넘어지고 한참 가다가 크게 울면서 주저앉더니 다시 일어나지 못했다. 의조화상은 처음 넘어진 곳에 통교사란 절을 짓고 두 번째 자리에 미황사를 세웠다. 미황사에는 금인과 석우(石牛)의 설화를 입증해줄 만한 유물은 남아 있지 않다. 그러나 미황사에는 한국 불교의 해로(海路) 전래설을 뒷받침할 만한 흔적들이 대웅전 기둥 밑 덤벙 주초에 뚜렷하게 남아 있다.

미황사 대웅전 주춧돌은 아주 특이하다. 자연석에 그랭이질을 하여 기둥을 앉혔는데 그 주춧돌에 게와 거북이, 그리고 문어와 물고기 등 바다 생물들의 문양을 돋을새김으로 새겨 놓은 것이다. 미황사에 들른 탐방객들은 법당 안의 부처님에게 예불부터 드리지 않고 가이드의 설명이 떨어지자마자 "그게 어디야"하면서 주춧돌의 문양들을 해독하느라 바쁘다.

나는 남도 여행 중에 해남을 지나칠 때마다 미황사에는 꼭 들르려고 노력하고 있다. 그만치 아름다운 절, 미황사를 사랑한다는 말이다. 이번 늦여름에 목포 일대를 떠돌다가 도반들을 설득하여 미황사를 오랜만에 들르게 된 것은 행운이었다. 마침 점심 때가 지났는데 밥을 먹을 장소가 마땅찮아 "미황사 부근에 가면 맞춤한 정자가 있다"고 우긴 것이 주효하여 눈이 호사를 누리는 계기가 되었다. 미황사를 샅샅이 둘러보고 서정리로 내려왔다. 마을회관 앞 바깥마당에 서 있는 정자는 우리 일행을 기다렸다는 듯 뙤약볕에 고추를 말리고 있었다.

이날 아침 암태도 선착장에서 배를 타고 압해도로 건너와 송공어시장에서 산 참돔회를 정자 위에 펼쳐놓았더니 그야말로 진수성찬이었다. 술 몇 잔이 얼굴에 홍조를 띄울 무렵 달마산에 농을 걸고 싶었다. "달마가 남쪽 끝자락으로 온 까닭은 무엇인지요."

구활(수필가 9hwal@hanmail.net)