대중의 존경 받았지만 일본 엔카풍 노래도 많이 남겨

'눈길은 오천 킬로 청노새는 달린다.'

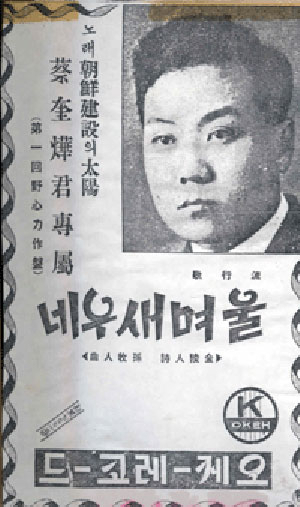

최초의 유행가 가수 채규엽이 불렀던 '북국 오천키로'(박영호 작사'이재호 작곡)의 노랫말입니다. 조상 대대로 살아오던 집과 논밭을 잃어버린 식민지 백성을 대거 만주 벌판으로 내몰기 위하여 일제는 이른바 농업 이민이란 명분을 내세웠습니다. 얼마나 많은 이 땅의 백성이 손등으로 눈물을 닦으며 두만강과 압록강을 건너갔었던 것일까요?

그 수는 당시 자료를 통해 보더라도 무려 200만 명이 넘었다는 사실을 쉽게 확인할 수 있습니다. 그들은 사실상 등을 떠밀려 고향에서 쫓겨 갔던 것입니다. 일제 말로 접어들수록 유랑민의 숫자는 늘어만 갔습니다. '북국 오천키로'란 노래는 이런 슬픈 사연을 고스란히 함축하고 있습니다.

대중들은 '북국 오천키로'를 너무도 처연하게 불렀던 가수를 마음 속으로 사모하고 존경심마저 품었습니다. 남인수, 백년설, 이인권 등의 후배 가수들도 그들이 가수가 되기 전 채규엽의 인기곡을 교본으로 연습했다는 사실을 회고한 적이 있습니다. 이처럼 채규엽은 한국가요사 여명기의 확실한 대표가수로서 자리매김을 할 수 있었습니다.

앞서서 우리는 가수 채규엽의 두 얼굴 중 선한 마스크에 대해서만 이야기했습니다. 채규엽이 남긴 음반들을 살펴보면 일본 엔카풍 노래가 유난히 많다는 사실에 우리는 새삼 놀라게 됩니다. 유명 일본인 작사가, 작곡가들이 채규엽의 발매 음반에 솔선해서 작품을 제공했습니다. 어떻게 보면 이런 과정들이 단순히 채규엽의 친일적 변모로만 읽어내기에는 어딘지 모르게 부족함이 느껴집니다.

일본 엔카를 통하여 일본문화를 식민지 땅에 강제 이식시키려던 식민통치자들의 정략적 기도는 매우 치밀하고 용의주도했습니다. 채규엽은 혹시 그러한 식민지 문화정책의 희생물로서 선택된 것이 아니었을까요?

채규엽이 취입한 '술은 눈물일까 한숨이랄까' '님 자최 찾아서' 따위의 노래들은 모두 일본인 작사가와 작곡가에 의해 만들어진 전형적 일본 엔카를 그대로 한국어 버전으로 옮긴 것에 다름 아닙니다. '술은 눈물일까 한숨이랄까'(다카하시 타로 작사'고가 마사오 작곡)란 노래는 일본의 인기가수였던 후지야마 이치로(藤山一郞)가 불러서 히트했던 곡입니다.

술이야 눈물일까 한숨이련가/ 이 마음의 답답을 버릴 곳장이//

이 술은 눈물이냐 긴 한숨이냐/ 구슬프다 사랑의 버릴 곳이여

해방 이후 채규엽은 한동안 가요계의 표면에서 사라져 간 곳을 알 수 없었습니다. 그는 충남 논산의 시골 마을에서 정미소를 운영하면서 숨어 살았습니다. 끝을 모르는 세속적 욕망과 현실 사이에서 자주 내적 갈등과 충돌을 겪게 되자 불만족으로 인한 채규엽의 고통은 심한 탈모로 나타났습니다. 이 대머리를 채규엽은 몹시 수치스러워했습니다. 무대에 오를 때마다 숯가루를 물에 개어서 이마에 발랐습니다. 그런 상태로 시간이 경과하게 되면 얼굴에는 온통 땀과 함께 흘러내린 숯가루로 이상한 용모가 되곤 했습니다.

한국가요사에서 최초의 직업가수였던 채규엽. 분단은 그의 기회주의적 처신을 기어이 파멸의 길로 빠뜨리고 말았습니다. 1949년 채규엽은 어린 딸과 가족을 서울에 버려둔 채 홀로 삼팔선을 넘어 북으로 갔습니다. 당시 북조선문예총 음악동맹위원장 직함을 갖고 있던 작곡가 이면상과 가수 이규남이 옛 친구였기 때문입니다. 정치적 거물이 된 옛 친구에게 어떤 기대를 가진 계산된 월북이었을 지도 모릅니다. 하지만 그의 황폐한 삶과 행적이 과연 북에서도 통했을지는 의문입니다. 채규엽은 바로 그해 말, 함흥에서 세상을 떠났습니다.영남대 국문학과 교수