공자 흠모한 선비들, 마을 이름을 모두 경전서 따와

'공자'(孔子), '대성리'(大成里), '주공'(周公), '주례'(周禮), '안연대'(顔淵臺), '저익'(沮溺), '명덕'(明德), '백어'(伯魚), '도동'(道洞). 이들의 공통점은 무엇일까. 십중팔구 유교나 유학을 답으로 떠올린다. 그러나 정답은 김천에 있는 마을 이름이다.

백두대간 황악산으로 돌아왔다. 비로봉 정상에서 형제봉으로 내려오는 능선은 신선봉'덕대산에 이르고 김천시가지를 휘감아 돌아 뻗어내려 간다. 능선 오른쪽은 직지사를 품고 있고 왼쪽에는 하원천 (공자동 계곡)을 따라 크고 작은 마을이 점점이 자리 잡고 있는데 약속이나 한 듯 하나같이 공자와 인연이 닿은 이름들이다.

지금은 번듯한 신작로가 나서 왕래가 편하지만 십수 년 전까지만 해도 이곳은 첩첩산중 오지였다. 이 골짜기는 수백 년 전 시끄러운 세상을 피해 학문의 길을 좇아 은둔을 택한 선비들의 심성이 오롯이 새겨져 있는 곳이다.

◆공자를 흠모하며 마을 이름도 공자동으로 지어

"화산령(華山嶺)을 넘어 십여 리를 가니 인가가 보였는데 산을 등지고 물을 바라보는 지세에 뽕나무. 산뽕나무, 잎나무, 가시나무 모양이 그윽하여 마치 그림 같다. 마을 중에 '주공' '공자' '백어' '저익'이라는 이름이 있었고 물과 바위 또한 맑고 빼어나서 감상할 만했다." 지금부터 140년 전 조선 선비 송병선(宋秉璿)이 직지사를 둘러보고 지금의 대성리 공자동 마을 일대를 찾아 유람한 뒤 남긴 '황악산기'(黃岳山記)에 담겨진 내용이다.

지금은 바람재로 새 길이 나 김천 시내에서 대항면 대성리 공자동(孔子洞) 마을로 가는 길이 무척 편해졌으나 예전에는 황악산 모티길(7회에 소개)에서 묘사한 직지사에서 방하재를 넘어야 가능했다.

공자동 마을은 황악산 자락에 마을 앞으로 하천이 흐르는 전형적인 배산임수의 명당이다. 17세기 중엽(1670년) 밀양 박씨, 경주 이씨, 김해 김씨 등 세 선비가 세상을 멀리하고 학문에만 전념하기로 의기투합하고 인적이 드물고 조용하며 경치가 빼어난 곳을 물색하던 중 이곳에 이르러 감탄하며 정착해 마을을 이룬 것으로 전한다. 이들은 유학의 종주인 공자를 흠모해 마을 이름을 공자동이라 했다. 통상 선비들은 직접 성현의 이름을 쓰는 것을 피하거나 꺼렸다. 그런데 이 마을 사람들은 당당하고 떳떳하게 마을 이름을 공자(孔子)라고 썼고 지금까지 전한다. 전국 어느 곳에도 이같이 직역한 사례가 없는 것으로 알려진다. 대구(大邱)는 원래 한자로 구(丘'언덕 구)를 사용했으나 공자의 이름이 '구'(丘)라 이를 피해 '구(邱)'를 사용한 것과는 정반대다.

공자동 마을 위쪽으로는 창평(昌平) 마을이 있다. 1750년 강릉 유씨 성의 한 선비가 정착한 이래 강릉 유씨 집성촌을 형성해왔다. 창평은 공자의 고향인 중국 산동성 곡부(曲阜)의 옛 지명인데 얼마나 공자를 흠모했는지 짐작하고도 남음이 있다.

◆술잔을 기울이고 시를 읊던 안연대

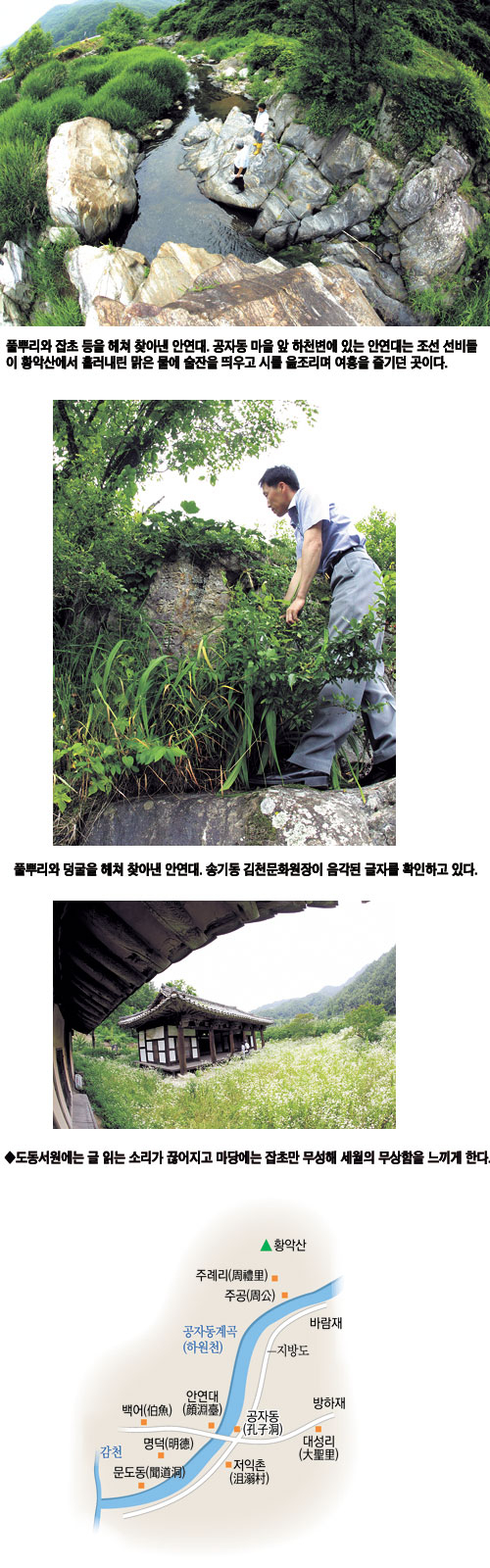

마을 앞 하천 넓은 바위에 선비들이 모여 시를 짓고 모임을 갖곤 했는데 이 바위를 '안연대'(顔淵臺)라 불렀다. 안연은 공자의 가장 총망받던 제자인 안회(顔回)인데 공자 다음가는 성인으로 숭상되는 인물이다.

앞서 밝힌 '황악산기'에서 "시내를 따라가니 안연대가 있었는데 앞에는 흰 자갈이 펼쳐져 있었고 맑은 물이 쏟아졌다. 안연대 아래에 둘러앉아 술잔을 물에 띄워 가며 마셨다. 또 몇 리 앞에 영귀대(詠歸臺)가 있어서 배회하며 휘파람 불고 시를 읊조리니 그윽이 '기수(沂水)에서 목욕하고 무우(舞雩)에 올라가 시가를 읊조리며 돌아가는 흥취'가 있었다"고 당시의 풍경을 전하고 있다. '기수에 올라~'는 공자의 제자인 증석(曾晳)이 공자의 물음에 답한 고사에서 따온 말로 '명리를 잊고 유유자적(悠悠自適)함'을 이른 말이다.

이 마을 이장인 유영명(59) 씨의 도움을 받아 안연대를 찾아 나섰다. 마을 앞 하천으로 난 길을 따른다. 냇가에는 수 백 년 된 느티나무가 여러 그루 서 있어 그늘을 드리우고 길손을 맞는다. 그동안 비가 오지 않았는데도 하천 물줄기가 제법 거세다. 나무 아래에는 쉼터가 있다. 이곳에서 선비들이 술잔을 돌리고 시를 읊고 연회를 즐겼을 것이란 생각이다. 그런데 안연대라고 보기에는 어딘가 맞지 않는 듯하다.

마침 동행한 이장이 "하천 위쪽, 바윗돌에 글자가 새겨져 있다"고 말한다. 논두렁을 타고 서둘러 찾았다. 바위에는 이름'한자 등 글자들이 여기저기 어지럽게 음각돼 있다. 그런데 물살에 마모돼 대부분 알아보기 힘들다. 찾고자 했던 '顔淵臺'라는 글자는 눈에 띄지 않았다. 주변을 샅샅이 뒤진 끝에 마침내 찾아냈다. 하천 바닥이 아닌 계곡 둘레 바위벽 상단에 잡초'풀뿌리 등이 가리고 있었다. 글씨가 선명하지 않지만 분명 '顔淵臺'라고 새겨져 있다. 옛 선비들이 술잔을 돌리며 시를 읊고 유희를 즐기는 모습이 맑은 물빛에 비치는 듯하다.

◆은둔하며 유학자적 삶을 살겠다는 의미인 지리대와 명덕마을

공자동 마을 위쪽에는 주례리에 속하는 주공(周公) 마을이 있다. 공자동에서 계곡 아래로는 '지리대'와 '명덕' '백어' 마을 등이 자리한다. 지리대는 김녕 김씨 집성촌으로 단종 복위를 도모하다 순절한 백촌 김문기(金文起)의 증손인 김숙연이 상주 관노로 있다가 목사의 배려로 피신하여 정착한 마을이다. 지리대란 지명에는 두 임금을 섬길 수 없다는 선비의 신념을 표본으로 삼아 세상의 이치와 도리에 합당하게 살겠다는 후손의 의지를 담았다. 또 달리 '저익촌'(沮溺村)으로 불린다. 논어에 나오는 장저(長沮)와 걸익(桀溺)의 일화에서 따온 말이다. 장저와 걸익이 초야에서 밭을 갈고 있는데 공자가 유람을 하다가 길을 잃고 제자 자로를 시켜 길을 묻자 '자신의 뜻을 펴겠다는 핑계로 세상을 피해 다니는 공자의 행태를 신랄하게 꾸짖었다'는 인물이다. 이들은 평생 은둔하며 몸소 예를 실천했다고 전한다. 이 마을 역시 유학자적 삶을 살겠다는 의미가 담겨 있다.

개울을 건너 호초당산 안쪽으로 들어가면 백어 마을이 있다. 호초당산은 호랑이와 수풀이 우거져 호랑이가 자주 출몰해 붙여진 이름이며 백어는 공자 아들의 자(字) 백어(伯魚)에서 따온 말이다. 그 아래로 명덕(明德) 마을이 있다. 성현을 두루 본받아 큰 덕으로 세상을 밝히자는 염원을 담았다.

◆도동서원은 세월의 무상함만 남아

명덕마을에서 하천을 따라 조금 내려오면 구성면 상좌원리에 속하는 도동(道洞)이 있다. 원래 문도동(聞道洞)이었던 것을 줄여 부른다. 도동은 논어에 나오는 '아침에 도를 들으면 저녁에 죽어도 좋다'(朝聞道夕死可矣)는 공자의 가르침에서 따온 말이다. 마을 이름에서 안빈자적하는 유학자적 삶을 살려 했던 선현들의 높은 도덕적 신념을 엿볼 수 있다. 마을 이름을 나열해 보면 공자의 학문을 본받고 주나라 예법대로 살며 명리를 좇지 않고 마음을 닦는다는 선비정신이 배어 있다.

선비 송병선은 '황악산기' 마지막에 "아! 금강산과 지리산 등 여러 산을 지난달 두루 유람하였으나 봉우리 이름이 다른 종교(불교'도교를 지칭함)에서 따온 것이 많아서 도리어 풍경의 누(累)가 되었다. 지금 여기 와서 보니 소요부(邵堯夫:송나라 학자 소강절)의 도가 여기 있구나. 부족하나마 기록으로 남겨서 뒷날 유람하는 자의 의견을 기다린다"는 말을 남겼다. 하지만 이날 찾아간 도동서원에는 낭랑하게 울려 퍼지는 선비들의 글 읽는 소리는 간데없다. 마당에 잡초만 무성하다. 서원의 편액은 사라지고 마루에는 거미줄만 겹겹이 쳐져 세월의 무상함을 실감케 한다.

※송병선(宋秉璿'1836~1905)은 구한말 유학자이자 우국지사다. 우암 송시열의 9대손으로 조정에서 여러 차례 벼슬을 내렸으나 나가지 않았다. 을사늑약이 체결되자 고종을 알현하고 '을사오적을 처형할 것' 등 십조봉사(十條封事)를 올렸다. 을사늑약 반대를 전개하려다 경무사 윤철규에 속아 납치돼 대전 회덕으로 귀향했다. 고향에 돌아온 그는 1905년 12월 30일 국권 강탈에 대한 통분으로 독약을 마시고 자살했다. '황악산기'는 그가 임신년(1872년) 가을에 괘방령을 넘어 황악산에 들어와 직지사와 산내 암자를 둘러보고 공자동 계곡의 여러 마을을 유람한 뒤 남긴 산행기다.

글'박용우기자 ywpark@msnet.co.kr 사진'서하복 작가 texcafe@hanmail.net