"선조 피값으로 짓는 제철소, 실패하면 모두 동해바다 빠져 죽자"

세계적인 기업 포스코는 하루아침에 만들어지지 않았다.

1968년 포항이라는 궁벽한 어촌에 처음 자리를 잡을 때만 해도 모두가 회의적이었다. 도로, 항만 등 인프라는 전혀 갖춰지지 않았고, 보이는 것은 모래사장뿐이었다. 제철소를 지을 돈도 없었다. 우리 정부가 그렇게 염원해온 종합철강 프로젝트는 맨주먹으로 시작되다시피 했다. 그러나 직원들의 열정과 노력, 시민들의 지원에 힘입어 제철소가 가동되기 시작했고 그 후 전 세계가 깜짝 놀랄 정도로 성장을 거듭했다. 현재 '제철보국'(製鐵報國)이라는 구호에 어울리게 우리 경제의 견인차 역할을 하고 있으며 지역 발전의 원동력이 되고 있다. 그 시작은 미미했을지라도 그 결실은 창대했다. '영일만의 신화'라는 표현은 절대 과장이 아니었다.

◆'깡촌'에 세워지다

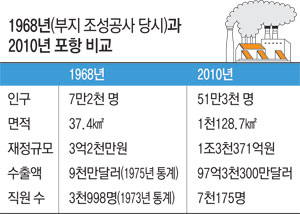

1967년 정부에 의해 제철소 부지로 선정되기 전만 해도 포항은 인구 6만7천 명의 작은 도시였다. 인구의 72%가 농수산업에 종사하고 있었고 변변한 공장 하나 없었다. 김인수(70) 씨는 "중심가인 육거리 부근에 사람들이 몰려 살았을 뿐 다른 곳에는 농가들만 띄엄띄엄 있는 농촌 도시였다"고 했다. 현재와 같은 인구 52만 명의 경북 최대 도시가 될 것이라고 예측한 사람이 있었을까.

당초에는 삼천포와 울산이 유력 후보지였고 포항은 항만 건설비가 막대할 것으로 예상돼 제외됐다. 그러나 최종 용역결과 보고에서 포항이 부지 조성, 공업용수, 항만, 전력 등 4개 부문에서 1위를 차지하면서 입지로 선정됐다. 포항상의를 중심으로 전국에서 유치운동을 맨 먼저, 가장 치열하게 전개한 것도 한몫을 했다.

1968년부터 남구 송정동과 동촌동 일대 영일만의 모래사장에서 종합제철공업단지 부지(350만 평) 조성공사가 시작됐으나 난관이 엄청나게 많았다. 초창기 포스코 직원들은 "공사의 어려움은 말할 것도 없고, 여름에는 모기에 물어뜯겨 온몸이 흉터투성이였고 겨울에는 모랫바람에 호흡조차 힘들었다"고 회고했다. 박정희 대통령이 공사장을 방문한 자리에서 "이거 남의 집 다 헐어내고 과연 제철소가 되기는 되는 거야?"라고 혼잣말을 했을 정도였다. 의지와 고집이 남다른 박 대통령도 해방 이후 정부가 여러 차례 추진했다가 실패한 종합제철 건설의 어려움을 절감한 것이다.

◆일본에서 받은 배상금

부지 조성을 끝내고 막상 제철소를 지으려니 돈이 없었다. 미국, 서독 등 서방 선진국에서 공동 차관을 빌려올 계획이었으나 이들이 계속 미적거리는 바람에 종합철강 프로젝트는 또다시 표류할 상황에 처했다. 이때 박태준 사장(현 명예회장)이 한'일 국교 정상화 과정에서 체결한 대일청구권자금 일부를 제철소 건설비로 전용하는 구상을 내놓고 정부 재가를 얻었다. 박 사장은 일본 각료를 설득하고 일본 철강 3사의 협력을 얻어내기 위해 백방으로 뛰었다. 그는 한 인터뷰에서 "일본 철강 3사의 협조각서를 받아내기까지 무슨 힘으로 그렇게 뛰어다녔는지 알 수 없다. 그동안 잠을 어떻게 잤는지, 무엇을 어떻게 먹었는지 기억이 나지 않는다. 죽을 각오로 일했다"고 밝혔다.

1969년 한일각료회담과 일본 조사단의 방한을 거쳐 대일청구권자금 7천370만달러, 상업차관 5천만달러 등 1억2천370만달러를 지원받게 된다. 천신만고 끝에 일본으로부터 자금과 기술을 지원받아 1973년 국내 최초의 대형 용광로가 완공돼 첫 쇳물이 쏟아져 나왔다. 이때부터 포스코의 역사는 한국경제의 발전사와 궤를 같이하게 된다.

1972년에 입사한 기성(技聖'최고의 기술을 가진 기능직 사원) 변성복(70) 씨는 "처음에 일본으로 연수를 가서 배워오긴 했지만 기술력이 부족하고 설비운용을 제대로 못 해 시행착오가 많았다. 밤샘을 밥 먹듯 하면서 기술을 익히고 잘못된 점을 찾아 개선하면서 제철소를 가동했다. 힘들었지만 보람으로 살던 시절이었다"고 회고했다. 그는 "박정희 전 대통령과 박태준 명예회장, 두 분의 열정과 리더십이 없었으면 종합제철사업은 불가능했을 것"이라고 했다.

포스코가 지금도 앞세우는 행동지표인 '우향우 정신'이 만들어진 것도 이때다. 군인 출신인 박태준 사장이 밤낮없이 공사 현장과 제철소를 시찰하며 직원들을 독려하면서 생긴 용어다. "지금 건설하고 있는 제철소는 선조의 피값(대일청구권자금)으로 짓는 것이므로 실패하면 문책이나 사표로 끝날 게 아니다. 잘못되면 '우향우'하여 영일만에 빠져 죽어 속죄해야 해." 초기 건설사무소(현재의 롬멜하우스)의 우측에는 동해가 펼쳐져 있었기에 빠져 죽을 각오로 일하라는 의미였다. '영일만의 신화'는 쉽게 얻어진 것이 아니라 직원들의 피와 땀, 노력으로 이뤄진 것이다.

포스코는 포항제철소에 1983년까지 4기 설비를, 광양제철소에 1992년까지 4기 설비를 잇따라 준공하면서 세계적인 철강회사로 성장했다. 포항제철소 건설사업은 규모나 물량, 금액, 기간 등 여러 가지 면에서 사상 초유의 대역사였기에 앞으로 찾아보기 어려운 사례로 기록될 것이다.

◆포스코와 포항

포스코는 2002년 포항제철에서 포스코로 사명(社名)을 바꾸고, 지역 밀착도가 예전 같지 않다는 얘기도 있지만, 포항과는 떼려야 뗄 수 없는 관계다. 포항 시민 대부분이 포스코의 직간접적인 혜택을 받고 있다고 해도 과언이 아니다. 포스코에 따르면 2010년 한 해 동안 포항에 있는 포스코와 계열사 직원 인건비, 주요 외주파트너사 작업비로 지급한 금액이 1조6천억원에 달한다고 했다. 지방세 납부액이 포항시 세입의 30% 안팎으로 집계될 정도로 지역경제의 큰 부분을 차지하고 있다.

조봉래 포항제철소장은 "포항은 1968년 창사 이래 포스코의 역사와 함께한 곳"이라며 "영일만의 신화는 지역사회의 이해와 관심, 시민들의 사랑이 있었기에 가능했다"며 "지역사회에 대한 봉사와 헌신을 더 성실하게 수행하겠다"고 했다.

박병선기자 lala@msnet.co.kr

사진설명1: 포항 북부해수욕장에서 바라본 포스코의 야간 전경. 지난해부터 불을 밝힌 경관 조명은 시민과 관광객들에게 좋은 볼거리를 선사한다.

사진설명2: 쇳물이 쏟아져 나오는 포항제철소의 용광로는 한국 경제발전사와 궤를 함께해 온 상징이다.

사진설명3: 1970년 4월 1일 영일군 대송면 동촌동에서 열린 포철 1기 설비 종합준공식. 박태준 사장, 박정희 대통령, 김학렬 부총리(왼쪽부터)가 착공 버튼을 누르고 있다.