우수한 인재 넘치고 수확의 기쁨 가득한 '천혜의 명당'

태백에서 발원한 낙동강이 봉화, 안동을 거쳐 남으로 향하다 안동호에서 숨을 고른 뒤 남서쪽으로 향한다. 물길은 비봉산 북쪽 예천 지보에서 방향을 틀어 다시 북쪽 삼강으로 올라간다. 낙동강이 남류하다 지보에서 출발해 유일하게 거꾸로 올라가다 삼강의 물길에 못 미친 곳에 자리 잡은 우망마을. 강물이 서북쪽으로 솟구치다 내성천과 금천의 물길을 합하는 삼강나루를 불과 수㎞ 앞둔 지점이다.

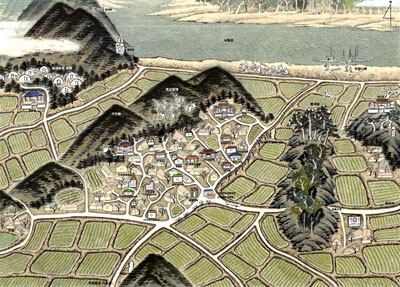

예천군 풍양면 우망 1'2리, 우망은 예천 풍양면과 지보면 사이를 가르는 낙동강의 남쪽 일대에 평야지대를 형성한 마을이다. 알운산 자락이 구일봉으로 이어져 마을 서쪽을 보듬고 동쪽 나지막한 청룡산이 백로들과 노닐며 마을을 지키고 있다.

옛날 용궁현 낙동강 포구 안쪽에 자리 잡았다고 '용궁포내'로 불리다 일제강점기인 1914년 행정구역 개편 때 '우망'(牛望)으로 이름이 바뀌었다. 풍수지리적으로 볼 때 소가 누워서 낙동강 위에 있는 달을 바라보고 있는 형상이라는 '서우망월형'(犀牛望月形) 명당이라는 것. 서우망월형 명당이란 뜻의 우망은 이후 마을에서 많은 인재를 배출하고, 넓은 평야에서 풍요로운 수확을 거두면서 '근심을 잊고 살 만한 마을'을 뜻하는 '우망'(憂忘)으로 전화됐다.

마을에 처음 정착한 삼수정 정귀령을 비롯해 동래 정씨 후손들이 숱한 인재를 배출해 이를 모시는 정자와 재실 등 문화재가 많다. 낙동강과 구일봉, 청룡산, 백로가 어우러진 천혜의 자연환경을 갖춘 곳이기도 하다.

◆입향조와 선비들을 모신 정자와 재실

우망마을 동쪽, 낙동강변 언덕 위 고목 네 그루와 정자 하나가 한 폭의 수묵화를 연상시킨다. 1300년대 말, 정귀령(鄭龜齡)은 낙동강이 굽이치는 이 언덕에 정자를 짓고 그 주위로 회화나무 세 그루를 심은 뒤 정자 이름을 삼수정(三樹亭)으로 지었다. 정귀령은 물 좋고 경치 좋은 이 마을에 터를 잡고 이 정자의 이름을 자호로 삼았다. 정귀령은 바로 우망마을 입향조인 셈이다. 삼수정이 당시 심은 나무 세 그루는 병자호란 이후 시들어 지금은 회화나무 한 그루만 곁가지를 살려 소나무 세 그루와 함께 정자를 지키며 강물을 내려다보고 있다.

"용궁포내(龍宮浦內)는 삼수정 정귀령이 터잡아 옮겨온 곳이다. 용궁현 신상면 구담리에서 남하면 포내(우망리)로 들어오셔서 집 앞 낙동강가 경치 좋은 별곡 언덕에 회화나무 세 그루를 심고 정자를 지어 삼수정이라 이름 붙이고 자호로 삼으셨다. 병자호란 이후 삼수정은 기울어지고 회화나무는 시들어 1829년 관찰사 정기선, 1849년 정원용, 1864년 정원학이 각각 중수상량문을 지었다. 정귀령은 슬하에 5형제를 두었고, 5형제의 후손 13명은 정승을 역임했다."(동래 정씨 문중의 '동래 정씨 이야기' 중에서)

마을 입향조의 후손들이 덕망이 높고 벼슬을 많이 한 만큼 우망마을에는 이들을 기린 정자와 재실 등 문화재가 유난히 많다. 매오정(梅塢亭)과 낙빈정(洛濱亭)이 대표적인 정자다. 매오 정영후는 1592년 임진왜란 당시 어머니와 함께 산속으로 피란했는데, 졸지에 산속에서 적군을 만나게 됐다. 매오는 자신의 목숨에는 아랑곳하지 않고 적군과 대면, 어머니에게 화가 미칠 것을 우려해 '늙은 어머니가 계신다'는 뜻의 '有老母'를 써 보여주니 적군이 감동받아 그냥 놓아주었다는 얘기가 전해진다. 동래 정씨 후손들은 1930년 매오를 기리기 위해 마을 서북쪽에 정자를 건립했다.

낙빈정은 낙빈 정지를 기리기 위해 세운 정자. '낙동강 물가에서 살겠다'는 뜻의 낙빈을 호로 정한 정지는 일찍이 학문을 닦았으나 벼슬에 나가지 않고 강과 더불어 살았다고 한다. 임진왜란 당시 가족들을 피란시키면서 피란길에서조차 제사 등 선조들을 받드는 절차를 거르지 않았다고 한다.

또 동래 정씨 재실인 영모재(永募齋), 낙빈 정지의 후손이 관리하고 있는 낙빈공 종택, 정현모가 1900년 건립했다 중건한 재실인 긍구재, 일제강점기 때 정원모가 건립한 정자인 만송정 등이 짧게는 100년, 길게는 수백 년 전 선비들의 덕망과 풍류를 기리고 있다.

◆절개의 상징, 쌍절각과 쌍절암

마을 입향조가 세운 삼수정 인근 낙동강변의 바위절벽. 높고 가파른 이 절벽에는 500여 년 전 애틋한 사연이 묻어 있다. 바로 임진왜란을 맞아 마을로 쳐들어온 왜군들을 피해 두 여인이 목숨을 초개처럼 던진 곳이다. 매오 정영후의 아내인 청주 한씨와 그의 시누이인 정소저는 그때 나이 각각 24세와 19세였다. 매오의 동생, 정소저는 당시 비녀도 꽂지 않은 처녀였다. 두 여인이 몸을 던진 일이 알려지면서 삼수정이 보이는 이 낙동강변 바위는 쌍절암(雙節岩)이라고 이름 붙여졌다. 나라에서는 두 여인을 기려 마을 앞에 나무로 된 정문을 세우도록 했다. 매오의 아들 정위는 이후 나무로 된 문이 오래가지 못할 것을 염려해 1619년 대사성인 정경세에게 부탁해 글을 짓고, 경성판관인 조우인에게 글씨를 부탁해 돌로 깎은 비를 세웠다. 이 때부터 마을에 내려오는 비석이 바로 쌍절비(雙節碑)이고, 이 비를 둘러싼 누각이 바로 쌍절(비)각이다. 쌍절각은 지금도 마을 버스정류장 앞에서 우망마을의 절개와 선비정신을 상징하고 있다.

◆우망나루와 삼강나루

1970년대 중반까지 우망마을과 삼수정 중간지점 낙동강변에 우망나루가 있었다. 우망나루는 다른 지역 나루보다 활용도가 낮았다. 낙동강 나루터는 조선시대와 일제강점기까지 소금배의 정착지나 경유지로, 1970년대까지 주민들이 시장을 보거나 농사를 짓기 위해, 아이들 학교를 가기 위해 주로 활용됐다. 우망마을의 경우 초등학교가 마을 안에 있었고, 예천 풍양장도 육로로 4㎞에 불과했다. 대신 우망나루 배는 주민들이 화전놀이를 즐기거나, 예천 지보면 마산리 완담서당에서 수부 정광필에 대한 향사를 지내기 위해 강을 건너는 데 주로 활용됐다. 또 강 건너 지보면 학생들이 우망초교에 다니기 위해 나룻배를 이용했다.

정상모(75) 씨는 "우리 선조 할아버지가 (강 건너) 마산리에 계세요. 우리 일가가 배를 몰았는데, 뱃삯은 타지에서 오면 받지만 마을사람들은 (마을 뒤편) 대동산 땅을 좀 줬잖아, 그거 부치먹고 살라고"라고 말했다.

우망나루터 뱃사공은 그렇게 정씨 집안에서 내준 대동산 밑 땅을 뱃삯 대신 받아 일구며 살았다고 한다.

우망 사람들은 우망나루터는 자주 이용하지 않았지만, 오히려 재 너머 삼강나루는 가끔 이용했다고 한다. 우망마을 서쪽 흥국재를 넘어 4㎞쯤 가면 삼강나루가 나온다. 금천, 내성천의 두 물길이 낙동강으로 흘러드는 곳이 삼강나루터이고, 지금도 삼강주막이 면면히 이어져 오고 있는 곳이기도 하다. 우망 주민들은 배를 타지 않고 가까운 풍양장을 주로 이용했지만, 1970년대 중반까지 시장 규모가 큰 용궁장에 가기 위해 삼강나루를 건너는 8㎞ 길을 활용하기도 했다는 것. 더욱이 1930년 삼강주막을 꾸렸던 유옥련 할머니가 바로 우망마을 출신이라고 한다. 유 할머니는 2006년 세상을 떠났지만, 예천군이 주막과 나루를 복원했다.

이남호(88) 씨는 "그 할마이가 술도가 그 문간방에 살았잖아. 거 살다가 나이가 많아가지고 삼강 가가지고. 머리가 좋은갑더라. 옛날 술값 외상해 놓은 거 부엌에다가 작대기로 표시해놨더라, 벽에 암호로. 머기가 얼마나 좋노. 글씨는 모르제"라고 유 할머니에 대해 설명했다. 우망마을과 삼강나루는 거리는 떨어졌지만, 용궁장을 향하는 주민들과 삼강주막을 꾸렸던 유 씨 등은 서로 깊은 인연을 맺고 있었다.

김병구기자 kbg@msnet.co.kr

공동기획:매일신문'(사)인문사회연구소

◇마을조사팀 ▷작가 이재민'여수경 ▷사진 박민우 ▷지도일러스트 장병언