의병 일으킨 송암, 무계나루에 진 치고 "왜적 보급로를 끊어라"

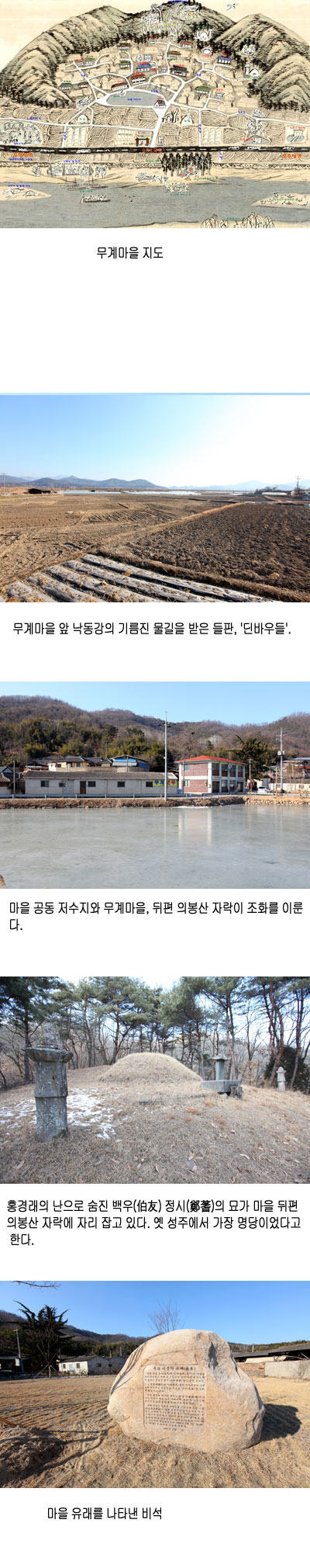

의봉산(儀鳳山) 줄기가 물한령을 거쳐 남동쪽으로 이어지는 끝자락 낙동강변에 자리한 고령군 성산면 무계1리 무계(茂溪). 마을 북서쪽으로 의봉산 자락, 동남쪽으로 낙동강을 따라 길게 펼쳐진 갯밭, 서남쪽으로 세 줄기의 자그마한 하천이 만나 강으로 흘러들고 있다. 의봉산은 봉황이 날갯짓을 하는 모양이라고 비봉산(飛鳳山)이라고도 한다.

◆닭이 춤추는 풍족한 무계

70여 가구의 무계마을은 당초 비봉산처럼 '닭이 춤추는 모양'이라고 '무계'(舞鷄)로 불렸다. 조선 중엽 한 도인이 이 마을을 지나다 주변 지형을 보고 이름을 붙였다고 한다. 이 도인은 마을 서남쪽으로 뻗은 하천 3개가 닭의 오른쪽 날개, 동남쪽으로 흐르는 작은 내(川)가 오른쪽 날개이며, 마을 뒤편 의봉산 자락이 닭의 몸통을 닮아 마치 '닭이 춤을 추는 듯하다'고 한 것. 일부는 닭이 아니라 학으로 보기도 한다.

이현재(78) 씨는 "닭이 날개를 벌리고 춤춘다고, 생긴 것이 그렇다고 해. 난제(나중에) 변형이 되가 인자(이제) 성할 '무'자 하고, 시내 '계'자 하고 그래 무계라고 불러. 강 때문에 토지가 비옥하고 살기가 나아졌으니까 그렇게 안 지었나 보는데"라고 말했다.

주민들은 닭이나 학이 다른 곳으로 날아가면 마을 기운이 나빠진다고 마을 앞 논에 학(닭) 알 모양의 봉분을 만들기도 했다. 닭이나 학이 알을 품고 있어야 다른 곳으로 가버리지 않는다는 것이다.

무계는 낙동강 가의 비옥한 토지로 인해 생활이 풍요로워지면서 '닭이 춤추는 마을(舞鷄)'에서 '강으로 풍족한 마을(茂溪)'로 이름이 진화했다.

◆물류교통의 중심, 무계역과 나루

'고령은 여러 갈래로 난 큰 길 가에 있어서 수레와 말발굽소리가 끊일 사이가 없었다.'(동국여지승람)

조선시대 고령은 낙동강 수로와 함께 한양으로 가는 육로교통의 중심지이기도 했다. 경남 합천과 거창, 경북 성주를 연결하는 육상교통의 요충지였던 것. 이 때문에 고령에는 옛날 안림역(현 쌍림면 안림리)과 무계역(현 성산면 무계리)이 설치됐다. 무계마을은 바로 고령 안림역과 성주 안언역을 연결하는 역촌이자, 무계나루로 대표되는 포구이기도 했다. 파발의 원활한 운영을 위해 말과 마차를 비치해 두고, 사람의 발길이 잦았던 역참이 설치된 역마을(驛村)인 셈이다.

관리들이 중앙의 공문서를 지방에 전달하거나 지방의 군사정보 등 파발을 중앙에 전하고, 관리들이 지방 출장을 갈 때도 역참은 그 주요 거점이 된 것이다. 역촌 사람들은 나라가 운영하는 역참(驛站)에 인력을 제공하는 대신 세금을 내지 않고 땅을 부쳐 먹을 수 있었다고 한다. 그러다 보니 무계역이 설치된 무계마을에는 항상 일손이 필요했고, 심지어 이웃마을 사람들까지 주요 행사나 관리 행차에 동원되기 일쑤였다. 이 때문에 주변 마을은 역촌에 대한 인식이 크게 좋지 않았다고 한다.

조복래(89) 씨는 "역촌이라카만, 나라의 심부름꾼이라. 나라 심부름꾼이니께네 시도(세도)가 쎈기라. 그 옆(마을) 놈들을 많이 제압을 하는 기야. 그러니 밉다 하는 거지"라고 말했다.

무계역이 육상교통의 거점이었다면, 무계나루는 수로교통의 거점이었다. 예부터 부산 등지에서 올라온 소금과 어류, 세곡 등의 주요 이동통로였던 것. 소금배가 드나들던 무계나루는 일제강점기까지 운용됐고, 이후 사라졌다 6·25전쟁 직후 강 상류로 자리를 옮겨 나루터가 조성됐다. 1970년대 이후 도로가 생기고 교통이 편리해지면서 대나무에 맨 줄을 잡아 당겨 운용했던 철판으로 된 배도 사라졌다.

오규환(78) 씨는 "옛날에는 부산 지방 저런 데서 배로 소금하고, 수산물을 싣고 왔어요. 바람이 불지 않으면 배에 노끈 같은 걸 걸어서 둘, 셋이서 막 땡기(당겨) 가지고 끄실고(끌고) 올라갔어요"라고 했다.

무계나루터에서 박곡리 박실마을로 가는 길목에는 옛 진두나루가 있었고, 여기에는 큰 장이 섰다고 한다. 이 고개는 장터고개 또는 당고개로 불린다.

'옛날 장마철에 한 선비가 무계마을에 도착했다. 과거를 보러 한양으로 향하는 길이었다. 해질 녘 선비는 잠자리를 구하지 못해 마을 앞 강 둔치에 자리를 폈다. 잠을 자던 선비는 꿈속에서 백발노인을 만났다. 이 노인은 "예끼, 이놈! 여기서 잠을 자면 안 된다. 당장 일어나 나루를 건너라. 그렇지 않으면 네 목숨이 위태로울 것이다"라고 했다. 선비는 깜짝 놀라 잠에서 깼다. 꿈이 너무 생생하고 기이해 밤중인데도 나루터로 가 뱃사공을 깨웠다. 낙동강을 건너면서 자신이 누웠던 둔치를 돌아봤다. 갑자기 불어난 물이 넘쳐 선비가 자던 둔치는 이미 물속에 잠기고 있었다. 무사히 강을 건넌 선비는 자신의 목숨을 구해준 백발노인의 은덕에 보답하기 위해 진두나루 옆에 자그마한 사당을 하나 지었다.'

진두나루 인근 고개는 이 사당으로 인해 '당고개'란 지명이 붙여졌다. 백발노인 덕분에 목숨을 건진 선비는 과거에 급제한 뒤 매년 이곳 사당에서 백발노인을 기리며 제사를 지냈다고 한다.

◆역사를 품은 의봉산과 무계산성

마을 서북쪽 의봉산 자락은 임진왜란, 1800년대 홍경래의 난 등 조선 굴곡의 역사를 안고 있다.

산 중턱에 자리 잡은 가산군수 백우(伯友) 정시(鄭蓍)의 묘. 백우는 1811년 정치권력으로부터 소외되고 당시 관직체제와 인재등용 방식에 불만을 품은 홍경래가 난을 일으킬 당시 평안도 가산군수를 지내다 화를 입었다. 홍경래 일당은 밤에 가산 관청으로 몰려와 칼을 들이대며 백우에게 '관인을 내놓으라'고 협박했다고 한다. 백우는 무릎에 칼을 맞고도 관인을 오른손에 쥐었고, 다시 오른팔이 칼에 맞자 왼손으로 관인을 집어 '내 머리를 줄지언정 관인은 줄 수 없다'고 해, 결국 목숨을 잃었다는 것. 순종은 끝까지 항거한 백우에게 충렬공이란 시호를 내린 뒤 명당에 묻어줄 것을 명했다. 백우는 숨진 뒤 고향인 성주로 운구됐는데, 청주 정씨 가문이 성주에서 가장 명당을 찾은 곳이 바로 무계마을 뒤편 의봉산 자락이라는 것이다. 마을에는 백우를 추모하기 위해 세운 재실인 '모의재'가 한국전쟁 등 숱한 파고를 넘어 지금까지 남아 있다.

마을 뒤편 의봉산 자락에는 또 임진왜란 당시의 전적을 품은 무계산성의 흔적이 남아있다. 임진왜란 때 고령의 송암(松庵) 김면(金沔) 등 의병들이 쌓은 것으로 전해지는 의봉산 무계산성.

송암은 임진왜란 당시 합천의 내암 정인홍, 의령의 망우당 곽재우와 함께 경상우도 3대 의병장의 한 명이다. 경상우도에서는 합천, 의령, 거창, 고령, 성주 등을 중심으로 의병들이 일어났다.

고령(현 고령군 개진면 양전리)에서 태어난 송암은 경원도호부사로서 오랑캐 침입을 격퇴한 부친, 을묘왜변 때 제주목사로서 왜적을 대파한 숙부 등의 밑에서 나라 사랑에 대한 강한 의지를 키웠다. 19세에 남명 조식의 제자가 돼 학문을 탐구하던 중 임진왜란이 일어나 의병을 모집하게 된다. 송암은 왜(倭)가 부산에 상륙한 지 28일 만에 의병을 일으켰고, 짧은 기간 동안 의병 2천여 명을 모아 의병대장이 된 뒤 1592년 6월 9일 고령 개산포 전투에서 첫 승리를 거둔다.

송암은 왜가 낙동강을 따라 올라온다는 정보를 듣고 대장산성(고령군 우곡면)과 무계산성을 쌓아 병사들을 배치했다. 당시 무계나루는 왜가 본국에서 올라온 군수물자와 조선에서 약탈한 전리품을 낙동강을 통해 수송하는 요충지였다. 송암은 내암 정인홍이 거느린 합천 의병들과 연합해 무계나루 앞까지 올라온 왜선을 무찌르고 비단과 보물을 노획했다고 한다. 선조는 이 전투의 승전 소식을 듣고 송암에게 합천군수를 제수했다. 무계산성은 바로 임진왜란 당시 무계전투 승리의 견인차 역할을 했던 터전이었던 셈이다.

김병구기자 kbg@msnet.co.kr

공동기획:매일신문·(사)인문사회연구소

◇마을조사팀 ▷작가 이가영·김수정 ▷사진 박민우 ▷지도일러스트 장병언