혜초가 '왕오천축국전' 집필했던 1.6km 490여개 석굴 '불교

둔황은 우리에게 아주 익숙한 이름이다. 시안을 출발하여 둔황에 이르는 버스길이 황량하고 삭막하지만 푸른 오아시스가 좁은 물줄기를 따라 끊어질 듯하다가 다시 이어지고 하였다. 둔황의 막고굴은 명사산의 절벽에 조성되어 있다.

시안을 도읍지로 정한 한(漢) 제국이 흉노와 쟁패를 벌인 곳이 바로 하서회랑을 거쳐서 둔황에 이르는 땅이었다. 둔황을 넘어서면 땅은 더더욱 거칠어지고, 작열하는 태양과 낙타 풀만이 듬성듬성한 고비사막이 펼쳐진다. 중국의 힘이 넘쳐날 때는 둔황 너머의 서역까지 진출하였지만 나라가 어지러울 때는 둔황도 포기하고 움츠러들었다. 비단길은 이처럼 동과 서의 힘 겨루기를 하는 곳이고, 동서의 문물이 넘나드는 통로였다. 명사산의 동쪽 끝 절벽에는 남북으로 약 1.6km에 걸쳐 490여 개의 석굴이 뚫려 있다. 2천여 구의 조각상과 4천500㎡에 달하는 벽화가 그려져 있다.

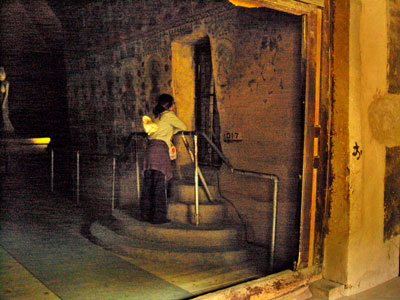

둔황 석굴에 들르면 나는 역사 속에 묻혀버린 시간을 만나는 타임머신을 느낀다. 당나라 때의 이회양이라는 사람이 조성한 기념비에는 366년(전진 건원 2년) 처음으로 굴을 뚫었다는 기록이 있다. 그러나 실존하는 것으로는 5세기 초에 개굴한 것이 최초의 석굴로 남아 있다. 둔황 석굴을 한마디로 잘라서 말하면 불교 석굴사원이다. 불교사원을 조성한 이유라면 복을 빌기 위한 것이 목적이다. 이 황량한 사막에 어떤 사람이. 무슨 목적으로 복을 빌었을까. 그에 대한 대답이 석굴이 조성된 이유일 것이다. 한 무제가 흉노를 제압하고 설치한 하서회랑의 사군 중에서 둔황은 가장 서쪽에 있는 땅이다. 이 길을 따라서 문물교류가 일어나면서 상인들이 드나들었고, 불교가 들어왔다. 상인들은 장삿길을 떠날 때 출발지인 이곳에서 무사하기를 기원하였다. 이곳을 지배한 왕족과 귀족들은 자신의 땅이 전화(戰火)에 휩쓸리지 않기를 빌었다. 비단과 불교사원이 공존하였던 것은 이런 이유에서 였다.

둔황 석굴을 개굴하기 시작한 시기는 전란이 끊이지 않던 5호16국 시기였다. 특히 불교를 숭상한 북위의 지배를 받으면서 석굴 조성은 완성되었다. 이런 이유로 둔황의 초기 석굴에는 북위시대 것이 많다. 전란으로 백성의 삶이 불안하였던 상황이 오히려 불교를 꽃피우는 계기가 되었다. 서역에서 많은 불승이 들어왔다. 쿠차국의 불도징과 구마라즙이 대표적인 불승이다. 한편으로는 중국의 불승이 이 길을 따라서 인도로 구법의 길을 떠나갔다. 법현이 대표적인 스님이다. 법현은 399년에 63세라는 고령에도 모래바람이 몰아치는 타클라마칸사막을 지나고, 험준한 파미르고원을 넘어 인도에 가서 불전을 구해왔다. 법현이 남긴 글은 당시의 실크로드를 말해주고 있다. '아무리 둘러보아도 막막하고, 가야할 길을 찾으려 해도 어디로 가야 할지 알 수가 없다. 오직 죽은 사람의 해골만이 길을 가르키는 표지가 되는구나.'

이처럼 험한 길이다 보니 둔황을 떠나 서역으로 가는 사람은 출발점이기도 한 둔황에서 자신의 안녕을 부처님 앞에서 빌었을 것이다. 많은 시주도 하였을 것이다. 그것이 둔황 막고굴이 조성된 이유일 것이다. 원나라 때까지 석굴을 조성해 시간을 초월한 거대한 박물관인 동시에 화랑이 되어 있다. 막고굴은 정치, 사회적인 이유들로 실크로드가 쇠퇴하자 오랫동안 역사의 뒤안길에 묻혔다.

1907년에 막고굴을 방문한 스타인은 이렇게 썼다. "비록 외관이 붕괴되어 있음에도 불구하고 나는 이 동굴사원이 진정으로 '살아있는' 예배소라는 것을 알았다. 정확히 오월 중순경이면 둔황의 오아시스 마을사람 수천 명이 모여서 이 성지에서 축제를 올린다."

둔황 석굴은 그 지역 사람들에게는 결코 잊힌 불교 사원이 아니었다. 스타인은 16호 석굴에서 많은 문서들이 출토되었음을 알고 손에 넣었다.

둔황의 막고굴이 우리에게 더 친숙하게 느껴지는 것은 '왕오천축국전' 때문이다. 신라승인 혜초는 923년에 중국의 광저우에서 출발하여 바닷길로 인도에 갔다. 4년간을 인도의 여러 곳을 순례한 후에 파미르를 넘고, 카수가르와 쿠차를 거쳐 둔황에 도착하였다. 그곳에서 오랫동안 머물면서 '왕오천축국전'을 집필하였다. 삭막한 고비사막에 위치한 땅이지만 보름달이 사막의 모래 위를 비추는 환상적인 이미지로 다가온다. 혜초 스님이 계림의 달을 그리워하였던 시가 생각난다.

10여 년 전에 방문하였을 때는 털털거리는 버스가 달리면 먼지가 자욱했던 사막길이 지금은 포장이 잘 된 길에 대형 트럭이 달리고 있다. 여기저기에 기름을 퍼올리는 시추기가 불탑처럼 서 있다. 중국의 경제가 번영을 누리면서 실크로드도, 둔황도 변하고 있다. 그러나 위구르족이 살고 있는 이 땅의 역사는 지워질 수 없는가 보다. 여행 중에도 들려오는 토착민의 소요 소식을 들으면서, 막고굴의 부처님에게 기원을 해보았다. 비단길이 모랫길이 되지 말고 비단길로 존속하게 해주소서.

글·이동민 (수필가) 사진·박순국 (전 매일신문 편집위원)