거칠고 혼란스러운 붓질로 그린 추상적인 화면이 외형의 구체적인 묘사로 이루어진 사실적인 작품보다 현실의 참담함을 훨씬 더 직접적으로 전달할 수도 있다. 흔히 추상화된 관념이나 이미지가 대상을 간접적으로 나타내며 구체적이지 않다고 믿는 것은 우리가 추상에 대해 잘못 생각하고 있는 대표적인 오해라고 한다.

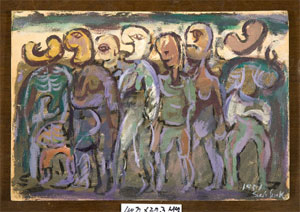

이 작품은 대상의 추상화에 의해 형상을 재현하는 합리적인 관계나 논리적인 구성이 파괴되어 있어서 화면의 내용은 자연히 얼른 알아보기 힘들 정도로 혼란스럽다. 얼굴이나 신체를 묘사하는 데는 한두 번의 간략한 필획만이 쓰였고 채색도 거칠고 빠른 붓놀림으로 적용되어 있다. 그렇게 요약적으로 나타낸 사람들의 표정에서는 알 수 없는 분노와 슬픔, 절망 같은 기분을 더 강하게 느낄 수 있다. 복합적이고 격렬한 감정의 동요가 인식할 수 있는 대상의 형태에서 뿐만 아니라 표현 형식에서까지도 신랄하게 반영되고 있다.

겨우 분간이 가능할 정도지만 간혹 가슴을 다 드러낸 알몸 상태의 남녀들과 어린이를 무리 속에서 발견할 수 있다. 아이를 동반한 한 남자의 경우 갈비뼈만 앙상하게 드러난 상체와 또 풀어헤쳐진 젖가슴으로 상징되는 여인들의 모습에서, 정신과 육체 모두 극심한 고통에 시달리는 남루한 행색과 지친 몰골의 사람들이 어디론가 향하여 가고 있음을 본다. 1951년 작이라는 점에서 이 작품의 주제 역시 전쟁의 상흔과 깊이 관련지어 보지 않을 수 없다. 이 한 무리의 인간 군상을 전쟁터의 난민으로, 혹은 일터에서 또는 생존의 극한에서 귀가하는 사람들이라고도 할 수 있겠고, 집단적으로 수용소의 임시 천막을 향하고 있는지도 모른다. 상상할 수 있는 모든 비극적인 상황을 떠올려 볼 수 있다.

형태의 표현이 과격하고 파괴적인 것, 어두운 녹색과 암적색과 보라색과 흰색이 뒤섞여 어둡고 우울한 기분을 자아내는 모든 요소가 전형적인 표현주의의 분위기다. 횡으로 늘어선 인물들의 얼굴엔 마치 서치라이트라도 비추듯 밝은 흰색 띠 한 줄이 머리 부분을 지나간다. 맨 왼쪽과 맨 오른쪽의 울음을 토해내듯 절규하는 형상에서 게르니카에서 봤던 비통함의 장면을 떠올리게 한다. 우측 두 번째 여성으로 보이는 인물은 눈물을 머금은 표정이 역력하다.

하나같이 분절되고 단속적인 윤곽선들과 윤기 없이 메마른 느낌의 색상, 제스처는 자의적이라기보다 감정 표현에 충실하고 있지만 감정과 정서가 경험과 객관적인 사실에서 나오기 때문에 그만큼 덜 주관적이다. 서구 작가들과는 비교할 수 없는 제작 여건과 전쟁을 겪고 있는 위기상황에서도 작가로서의 본분인 붓을 놓지 않은 예술가의 숙명적인 기질을 느끼게 한다. 많은 작가들이 종군작가로 가담해야 했던 때에 서석규의 이런 함축적인 추상화는 대구화단은 물론 한국 근대미술사에서도 매우 의미 있는 작업이라 하지 않을 수 없다.

김영동(미술평론가)

▶이달 3일자로 끝을 맺었던 미술평론가 김영동 씨의 '대구 근대미술 산책'은 새롭게 꾸며져 매주 화요일에 '대구 근대미술의 향기'로 찾아갑니다.