날씨가 더워지면서 집집마다 냉장고 문을 여닫는 횟수가 늘고 있다. 냉장고 없는 집이 드문 요즘이야 한여름에도 시원한 음료와 얼음 먹기가 예사지만, 과거에는 왕실 사람들이나 양반, 부자들이 누리는 호사였다. 그들이 먹은 얼음은 겨울에 강이나 산 계곡에 언 것을 여름 지날 때까지 저장한 것으로, 오랜 세월에 걸친 지혜의 산물이었다.

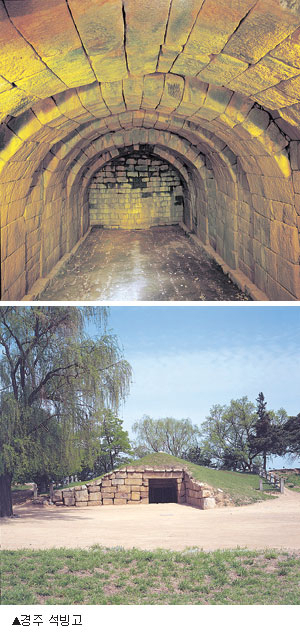

얼음 창고인 빙고(氷庫)에 대한 기록은 신라 초기부터 나타난다. 삼국유사에 의하면 석탈해왕 직전 노례왕 때 이미 얼음 창고를 지었다는 기록이 있으며, 삼국사기에는 지증왕이 얼음 보관을 제도로 정한 것으로 나온다. 고려시대에도 얼음을 저장해 먹은 기록이 많으나 지금까지 남아 있는 빙고는 모두 조선시대에 만들어진 것이다. 가까운 안동, 창녕, 경주 석빙고 역시 마찬가지다.

조선 초까지 빙고는 나무로 만든 목빙고였으며 얼음을 덮는 데는 짚, 갈대 등을 이용했다. 이 때문에 얼음을 저장할 때마다 보수를 해야 했고, 보수비와 노동력은 온전히 백성들의 부담이어서 원성이 높았다.

'해마다 얼음을 떠서 저장할 때가 되면 반드시 경기 백성을 시켜 빙실(氷室)을 고쳐 짓게 하는데, 재목 값이 비싸서 백성들이 심히 고통스럽게 여기니, 청컨대 사람이 거처하는 집 모양으로 빙실을 지어서 관리를 시켜 지키게 하면 넉넉히 수십년 동안까지 오래 갈 터이며, 매년 고쳐 짓는 폐단이 없을 것이다.'(세종실록)

세종 2년에 서울의 동서 양 빙고는 석빙고로 개조됐으나 돌로 쌓을 재정이 넉넉하지 않은 지방에서는 진흙으로 쌓아 민폐가 여전했다. 대구에도 17세기까지 중구 덕산동에 진흙으로 만든 빙고가 있었지만 1713년 부임한 대구 판관 유명악이 감영미 800석을 원조받아 9칸의 석빙고로 개축했다는 기록이 있다.(경북대 박물관 내 석빙고 비문)

빙고에 저장하는 얼음은 두께가 적어도 12㎝ 이상이어야 여름을 넘겨 보관이 가능했다. 빙고에 저장해봐야 어느 정도였겠느냐고 대수롭잖게 여길 수 있지만 분량은 엄청났다. 국가에서 빙고를 운영하며 여름에 신하들에게 얼음을 나눠주는 반빙(頒氷)은 오래 전부터 있었는데, 고려 문종 때 기록을 보면 매년 6월부터 8월 초까지 벼슬에서 물러난 공신들에게 3일에 2번씩, 고급관리들에게는 일주일에 한번씩 얼음을 나눠주는 제도가 있었다.

조선시대에는 종친, 관리 등은 물론 활인서 환자와 의금부 죄수에게도 얼음을 줄 정도로 저장량이 어마어마했다. 궁중의 내빙고와 서울의 동'서빙고는 수만~십수만 덩어리의 얼음을 보관했다. 한겨울에 강에서 두꺼운 얼음 덩어리를 채취해 운반하는 일이 워낙 혹심해 겨울철만 되면 장정들이 집을 나가버리는 통에 '빙고청상'이라는 말까지 생겼다고 한다. 겨울 날씨가 따뜻하면 추위를 기원하는 제사를 지내며 산속 계곡에서 얼음을 채취하기도 했으니 백성들의 고생은 말로 하기 힘들었다.

백성들의 고통에 아랑곳없이 왕실이나 상류층의 얼음 기호며 사치는 대단했다. 여름에 화채나 꿀물에 얼음을 타 마시는 건 기본. 삼복중에 얼음으로 봉황이나 짐승을 조각케 해 상에 올려놓고 과일이나 생선 등을 차게 해서 먹었다. 얼음으로 인형을 만들고 옷을 입혀 손에 쥐거나 가슴에 품는 피서법은 물론 얼음으로 방을 차게 하는 냉방까지 했다고 한다. 조상들의 지혜가 담긴 석빙고의 가슴 아픈 이면이다.

김재경기자 kjk@msnet.co.kr