못다 핀 꽃이 진 자리, 푸르름 천지네

철쭉 개화율은 1㎡당 나무의 수와 그 중 꽃이 핀 나무의 비율이다. 비슬산관리사무소에서 집계한 올 절정기(5월 9일) 개화율은 55%. 작황까지 감안할 때 등산객들이 현장에서 느끼는 체감 개화율은 30%에도 못 미친다. 3, 4월의 이상 저온, 폭설은 개화 시기를 열흘 이상 늦추었고 그나마 피기 시작했던 봉오리들도 냉해를 입고 말라버렸다. 관리사무소 직원들은 올해 작황이 집계 이후 최악이었다고 털어놓는다. 이 때문에 산을 찾은 관광객 수도 작년의 절반에 못 미쳤다. 날씨가 농사뿐만 아니라 산위의 풍흉(豊凶)까지 간섭한다는 사실이 새삼 놀랍다.

#대견봉서 앞산까지 지맥 연결

산 이름에 비파(琵)와 거문고(琶)를 품었으니 비슬산은 운율이 있는 산이다. 정상의 바위 모양이 신선이 거문고를 타는 모습을 닮았다고 해서 이런 멋진 이름을 얻었다. 사방 80리길에 산맥을 펼쳐 대견봉(大見峰)을 중심으로 청룡산과 산성산을 거느리며 대구 앞산까지 지맥이 연결된다.

명찰(名刹)은 명산의 필수조건. 비슬산엔 도성암, 유가사, 소재사부터 청도 용천사, 옥포 용연사까지 곳곳에 이름난 사찰들을 거느리고 있다. 한때는 크고 작은 암자를 100여개나 포함하고 있었다고 한다.

올해의 철쭉 개화는 2주 정도 지각한 것으로 나타났다. 냉해는 전국적인 현상이었지만 눈과 결빙이 적었던 남원, 보성 등 호남지역의 산들의 피해가 덜했다. 또 황매산, 비슬산 같은 1,000m급 고산지대보다 일림, 봉화, 초암산 같은 낮은 산들의 꽃 상태가 훨씬 좋았다.

대견봉이나 대견사지로 오르는 길은 다양하다. 대표적인 길은 유가사-대견봉-대견사지-유가사 코스. 대중교통을 이용하면 휴양림-대견사지-대견봉-유가사 코스를 잡을 수도 있다. 헐티재나 용천사로 올라 마령재에서 유가사나 휴양림으로 내려가기도 한다.

산의 꽃들이 색을 서서히 거두어 갈 무렵 취재팀은 비슬산에서 마지막 철쭉의 잔영을 보기 위해 현풍으로 향했다. 코스는 휴양림-대견사지-조화봉-마령재-유가사로 내려오는 등산로를 택했다.

#철쭉 개화 작년 절반

일행은 휴양림을 출발해 대견사지를 향해 나섰다. 5월 하순 날씨는 한여름이다. 휴양림 데크엔 가족 단위 나들이객들이 휴식을 즐기고 있다.

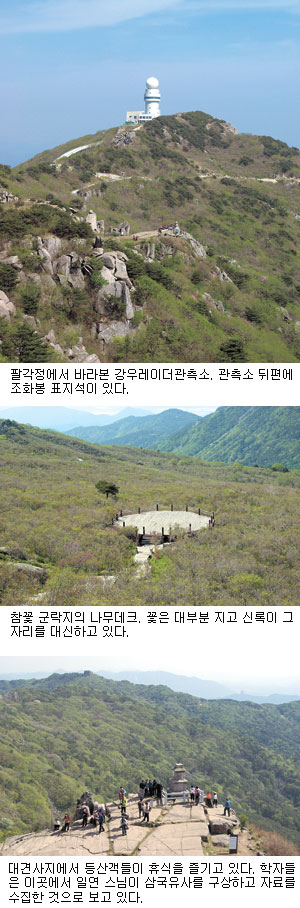

가파른 경사길을 90분쯤 올랐을까. 수목들의 가지 사이로 대견사지 3층석탑이 보인다. 신라시대 사찰로 이름을 떨쳤던 대견사. 건물은 임진왜란 때 소실되고 여기저기 주춧돌만 흩어져 있다. 석탑의 기단만 외로이 옛날의 영화를 떠받치고 있다. 이곳이 생지(生地)임을 웅변하는 듯 절터 층층바위 밑에는 지금도 우물이 솟는다.

비슬산은 일연 스님이 37년 동안 수양했던 수도 터. 학자들은 그가 상당 기간 머물렀다는 보당암을 대견사로 비정하고 있다. 일연은 비슬산 일대 수많은 사찰들을 옮겨다니며 불법에 용진했고, 이곳에서 사상적 토대를 구축했다. 삼국유사를 편찬한 곳이 군위 인각사로 알려져 있지만 자료수집 등 집필 준비는 이곳에서 이루어졌다고 한다. 삼국사기와 함께 고대사 연구의 한 축인 삼국유사가 여기서 구상되었다는 것은 큰 긍지가 아닐 수 없다.

비슬산의 또 하나의 보물은 기암괴석의 바위군들. 오대산이나 설악산만큼은 아니지만 산의 구석구석마다 기암들이 흩어져 있다. 돌을 켜켜이 쌓아놓았다 하여 층층바위, 서 있는 스님의 형상을 하고 있다 해서 스님바위, 날카로운 창검의 기상이 느껴지는 칼바위 등 곳곳에 명품바위들이 포진해 있다.

#2㎞ 암괴류, 세계 최대 규모 자랑

비슬산의 암괴류(岩塊流)는 지질학상 세계적인 의의를 가지는 유적이다. 암괴류는 수만 년 전 빙하기 때 형성된 것으로 암석의 절리면을 따라 수분이 침투해 풍화작용에 의해 부서진 돌들을 말한다. 대견사지에서 내려다보이는 휴양림쪽 암괴류는 흡사 작은 '돌강'을 연상케 한다. 길이 2㎞, 최대 폭 80m, 두께가 5m로 세계 최대 규모를 자랑한다.

대견사지에서 나무데크를 따라 1,034봉으로 오른다. 군락지 꽃들은 이미 지고 새로 돋아난 신록들이 이제 광장을 채웠다. 가는 봄이 아쉬운 듯 관광객 몇몇이 밭에서 봄을 송별하고 있다. 1,034봉 맞은편엔 관기봉이 힘차게 솟구쳐 있다. 관기봉은 신라 때 성사(聖師)였던 도성(道成)과 관기(觀機)의 이름에서 유래된 봉우리. 이들은 도반(道伴)으로 지극한 우의를 나눴다. 후대에 일연이 두 고승의 자취를 따라 '찬포산이성관기도성'(讚包山二聖觀機道成)을 지어 그들의 행적을 삼국유사에 남겼다. 포산(包山)은 비슬산의 옛 이름.

드디어 정상이다. 옅은 연무 사이로 낙동강이 느리게 흐른다. 군데군데서 강 개발을 위한 굴착기 소리가 희미하게 귓전을 울린다. 팔각정을 나와 조화봉으로 향한다. 최근에 건립된 강우레이더관측소 뒤편에 표지석이 있다. 이 봉우리는 동쪽이 시원하게 트여 최근 해맞이 명소로 자리 잡았다. 동쪽 능선을 타고 내려가면 청도 군불로 뒷산으로 연결된다. 인적이 드물어 가을에 고독과 벗하며 오르기에 좋다.

일행은 다시 군락지 옆길을 돌아 마령재로 향한다. 마령재는 청도의 헐티재와 유가사를 연결하는 등산로. 옛 대견사, 소재사 스님들은 모두 이 고개를 넘어 청도와 용천사로 드나들었다.

마령재에서 유가사 방향으로 하산길을 잡는다. 하산길은 신록 천지다. 활엽수의 새순은 어느새 색을 키워 숲을 투명한 수채화톤으로 채색했다. 산을 물들였던 꽃들은 계절의 섭리를 따라 신록에 자리를 내주었다.

봄꽃의 잔영을 찾아 나섰던 이번 산행, 화려한 철쭉의 군무 대신 쓸쓸하게 퇴장하는 봄의 뒷모습만 지켜보며 산을 내려온다. 100년 만의 봄눈, 40년 만의 최악이라는 일조량. 날씨의 심술은 십일홍(十日紅) 시효까지 반 토막 내버린 채 계절의 뒤안길로 사라져 버렸다.

글'사진 한상갑기자 arira6@msnet.co.kr