기세 웅장한 만불상 …'남도 금강산' 이유 있었네

달마대사는 본래 인도 파사국(波斯國)의 왕자였다. 6세기 전후에 북위(北魏)로 건너가 중국 선종(禪宗)의 초조가 되었다. 당시 주류를 형성한 강설불교(講說佛敎)의 모함을 받아 여섯번이나 독약을 받았다. 결국 중국에서 박해를 견디지 못하고 인도로 되돌아가고 만다.

이 전설에 대한 우리나라 땅끝 사람들의 이야기는 다르다. 달마는 고향으로 가지 않고 해남으로 왔다고 믿고 있다. 동국여지승람의 기록도 이를 뒷받침한다. 고려 때 무외스님이 쓴 글에 "1281년 겨울에 남송의 큰 배가 표류해 이 산에 정박했을 때 한 고관이 나와서 달마산을 향해 예를 올리며 우리나라에서는 이름만 듣고도 공경할 뿐인데 그대들은 이곳에서 자랐으니 부럽다. 이 산은 참으로 달마가 머무를 땅이다"라며 그림으로 그려갔다는 이야기가 전한다. 우연인지 달마대사와 관련한 대표적 선문답인 '달마가 동쪽으로 간 까닭'도 이러한 대사의 행로를 입증해준다.

# 백두대간의 종착역

지리산에서 마침점을 찍은 백두대간은 남으로 가지를 내려 호남정맥을 뻗친다. 정맥은 남으로 방향을 바꿔 월출산을 융기시키고 잠시 호흡을 고른 후 다시 해남에서 몸을 일으켜 땅끝기맥을 이루었다. 이 산맥은 강진의 주작'덕룡산을 기점으로 남으로 해남의 두륜'달마산을 거쳐 땅끝전망대의 사자봉에서 기맥을 완성한다. 바다로 맥을 끌고 나가 멀리 제주도 한라산을 이루었다는 견해도 있다.

땅끝마을이 한반도 최남단이라면 달마산은 사실상 우리나라 대간의 사실상 종착역인 셈이다. 인간에게 종점의 의미는 무엇일까. 더이상 물러설 곳 없는 벼랑이요, 나아갈 수 없는 극점이다. 그래서 종점은 터닝 포인트다. 희망과 절망의 임계점에서 활력을 충전하는 곳, 이것이 우리가 달마산을 찾는 이유다.

대구에서 달마산으로 오르는 코스는 송촌-바람재-불썬봉-미황사로 내려오는 6㎞코스가 적당하다. 다도해, 암릉, 미황사를 모두 커버할 수 있어 당일 산행으로는 최적의 조건이다.

취재팀은 송촌마을을 들머리로 산행에 나섰다. 논 옆 수로엔 봄을 부르는 물소리가 정겹고 봄기운을 머금은 해풍은 들판을 간지른다. 대지는 훈풍을 영양 삼아 작물의 키를 제법 키웠다. 송촌저수지를 지나 딱골재 부근 임도에 들어선다. 동백, 편백, 대나무가 제법 숲을 이뤘다. 이것들이 아열대화의 징후라니 머지않은 미래에 이 숲에서 원숭이들이 뛰놀 날이 올지도 모른다.

# 다도해'해안선 비경에 압도

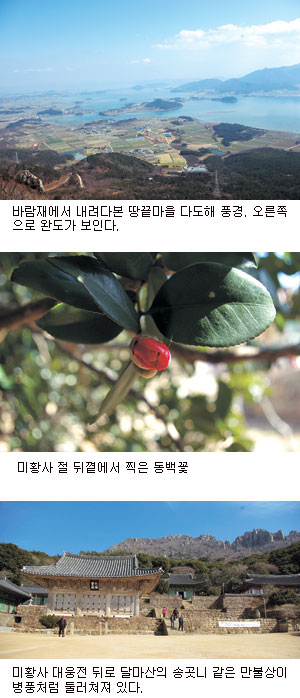

바람재까지는 가파른 능선에 온통 너덜지대의 연속이다. 300m 내외의 야트막한 능선인데도 거칠기가 웬만한 고봉들을 울릴 정도. 턱밑까지 차오르는 숨을 털어내며 바람재에 올라선다. 순간 펼쳐지는 풍광에 일행은 입을 다물지 못한다. 다들 옅은 해무(海霧) 위로 펼쳐진 다도해와 해남과 어깨를 맞댄 완도의 비경에 압도된 듯 감탄사만 쏟아낸다. 특히 완도쪽 해안을 따라 이어진 논밭들은 마치 수천, 수만 조각으로 맞춰 놓은 퍼즐을 연상케 한다. 농로를 경계로 해안선과 논밭의 물결이 빚어낸 곡선미학에 피로가 눈 녹듯 사라진다.

고개를 넘을 때마다 새롭게 펼쳐지는 풍경에 공연히 셔터를 누르는 손길만 바쁘다. 우리의 발길을 붙들어매던 다도해와 완도의 풍경은 농바우재를 넘으면서 한풀 꺾인다. 재가 시선을 가려버린 탓도 있지만 이제부터 달마산의 새 명물 만불상(만물상)이 본격적으로 퍼레이드를 펼치기 때문이다. 이 능선은 달마산, 사자봉을 거쳐 도솔암까지 11㎞에 걸쳐 있다. 공룡의 등줄기처럼 형성된 암봉은 그 기세가 웅장해 예부터 남도의 금강산이라 불렸다. 능선 전체에 울퉁불퉁 솟아 있는 기암괴석은 거대한 수석 전시장을 연상케 한다.

기묘한 암봉을 렌즈에 담다보면 어느새 불썬봉에 이른다. 이 봉우리는 과거 봉수대가 있던 자리. 완도에서 신호를 받아 좌곡산으로 연결하는 간봉(間烽) 역할을 했다. 불썬(불을 켠)봉이라는 이름도 여기서 유래됐다고 한다. 최고봉답게 해남 다도해를 한눈에 조망 할 수 있다. 오른쪽으로 시선을 옮기면 미황사가 오밀조밀 시선을 간지른다. 동백, 후박나무에 둘러싸인 사찰 전경이 평안하고 정겹다. 일행은 문바위재를 찍고 서둘러 미황사 쪽으로 하산 길을 재촉한다. 산죽과 산동백이 우거진 소로를 따라 30분 남짓 걷노라니 미황사 자하루(紫霞樓)가 일행을 맞는다.

# 미황사 둘러싼 만불상 병풍

미황사는 눈 밝은 사람들에게 많은 볼거리를 열어준다고 한다. 우선 대웅전 돌받침에는 게와 거북이가 새겨져 있다. 보통 법당 주춧돌엔 권위를 상징하는 용이 제격이지만 이곳에서는 신성(神聖)을 버리고 해학을 택했다.

대웅전의 또 하나 특징은 단청을 생략하고 나뭇결을 그대로 살린 투명한 질감. 이제까지 관성적으로 보아온 화려한 단청 대신 맨살의 신전을 대하니 어떠한 장식과 인공도 자연을 넘어서지 못한다는 평범한 깨달음 앞에서 새삼 놀란다. 대웅전에는 천불상이 모셔져 있고 달마산엔 만불상이 계시니 대웅전에서 3배를 올리면 3천배가 되고 마당에서 3배를 올리면 3만배가 된다는 우스갯소리가 전한다. 이게 다 산에 만불을 모셔둔 달마대사의 신묘한 공덕 덕분이 아닌가 싶다. 1천500년을 넘어 오늘에까지 불력을 발휘하는 대사의 공력에 감탄할 뿐이다.

대웅전 추녀의 선을 따라 시선을 응진전으로 향한다. 법당 안에선 한 비구니 스님이 초연히 불공을 드리고 있다. 결례인 줄은 알지만 살며시 셔터를 누른다. 속세의 잡객이 카메라를 들이대는 걸 아는지 모르는지 여승의 참배는 끝없이 이어진다.

미황사에는 '우전국(인도) 왕이 신라시대 경전을 싣고 와 달마산의 1만불을 보고 절터를 잡았다'는 기록이 전한다. 달마산 이름 유래, 무외스님의 기록, 달마동진설'''. 우연치고는 많은 사실(史實)들의 논리적 조합이 정연하다. 불현듯 우전국왕의 내도설(來渡說)에서 달마대사가 오버랩된다. 배에서 노를 젓고 있었다는 금인(金人)이 혹시 달마대사가 아니었을까.

글'사진 한상갑기자 arira6@msnet.co.kr