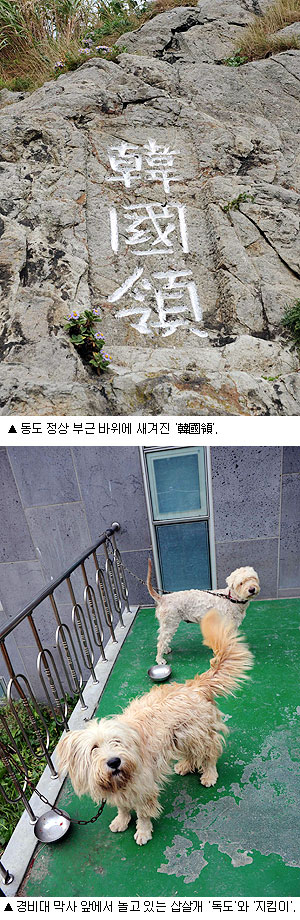

'독도'라고 하면 가장 먼저 떠오르는 것은 무엇일까. 장엄한 일출 광경, 괭이갈매기의 군무, 독도경비대의 모습, 펄럭이는 태극기. 대부분 애국가 영상으로 각인된 장면들일 것이다. 그 가운데 또 하나 '韓國領'(한국령)이라고 바위에 새긴 글귀를 주목해야 한다.

'한국령'은 동도 독도경비대 3층 건물 옆에 있다. 글자는 획마다 힘이 넘치고 석자(三字) 모두 건강하다. 이끼 앉은 바위는 독도가 애초에 우리 땅이었음을 말없이 웅변하고 있다. 바위 위쪽에서 서걱대는 참억새는 독도의 가을을 노래하고 있다.

'한국령'은 홍순칠 독도의용수비대의 작품으로, 1954년 10월 19일 전후 새긴 것으로 확인됐다. 당시 제작에 관한 구체적인 기록은 없다. 그러나 매일신문의 보도기록과 홍순칠 대장의 수기, 독도의용수비대원 정원도(79·울릉읍 도동3리)씨의 증언을 종합하면 그렇다.

홍순칠 대장은 그해 10월 22일 '일본이 비행기를 동원하여 도발해왔다'고 적고, '3일전 경북경찰국장으로부터 지원받은 박격포로 퇴치했다'고 기록하고 있다. 또 매일신문은 '경찰국장으로부터 무기와 판자를 얻어와 집을 짓고 바위에 한국령이란 글자를 새겼다'고 적고 있다.

한편 독도의용수비대원이었던 정원도씨는 "1954년 몇 월인가 홍순칠 대장이 가깝게 지내던 젊은 이북 출신 서예가 한진호(1988년경 작고)씨에게 부탁해서 만들었다"고 말했다. 그는 또 "대원들이 며칠간 바위를 정으로 쪼아내고 금강석 숫돌로 갈아 다듬어 놓으니 한씨가 와서 다시 손질을 한 후 바위에 초안을 잡아 파냈던 기억이 난다"고 증언했다.

한국령과 경비대 막사 사이를 지나 올라가면 왼쪽은 헬기장 계단, 오른쪽은 등대 건물로 이어지며, 정면에는 바닷물을 담수(淡水)로 바꾸는 건물이 있다. 그 아래는 천연기념물 368호 토종 삽살개 한 쌍의 보금자리가 마련돼 있다.

지난 여름 경비대원들과 바닷물에 뛰어들어 수영을 즐기던 삽살개들은 요즈음 다소 무료한 표정이다. 한 마리는 여름 끝물에 털깎기를 했는데 이제 보기 좋을 만큼 자랐다. 두 녀석은 성격이 온순해서 관광객들과도 쉽게 어울린다.

그러나 똘똘해서 경비대 구역에서 사복 입은 민간인만 보면 컹컹 짖어댄다. 이 삽살개들의 선배 1세대가 들어온 1996년 당시는 괭이갈매기 산란 방해 등 생태계 교란과 관리상의 어려움으로 독도 체류(?) 여부를 놓고 논란이 일기도 했다.

그러나 삽살개들은 독도 적응에 성공했고 논란을 잠재웠다. 지난해 들어온 '독도'(암컷)와 '지킴이'(수컷) 한쌍은 지금은 대원들과 한 가족처럼 지내며 독도수호에 힘을 보태고 있다.

헬기장 옆의 2층 슬래브 건물에는 바닷물 담수화시설이 들어있다. 2007년 6월 두산중공업에서 설치한 이 시설은 바닷물을 길어 올려 소금기를 빼고 음용수로 쓸 수 있도록 한 것이다. 최종 정수된 물은 물 100만개 알갱이 가운데 140개의 소금 성분이 들어 있는 정도로, 거의 짠맛을 느낄 수 없다.

담수화시설은 인공설비이지만 독도를 정의하는 측면에서 중요한 의의를 갖는다. 해양법상 유인도로 인정받으려면 '2가구 이상 주민이 거주하며 경제활동을 해야 하고, 식수로 이용할 수 있는 물이 있어야 하며, 나무가 있어야 한다'고 정의하고 있다.

다른 조건은 차치하고 물 문제를 이야기할 때, 물론 독도에는 물골이라는 식수원이 있다. 그와 더불어 담수화시설을 가동해 동도만 해도 하루 100여명이 사용할 수 있는 27t의 식수를 공급한다. 인공의 물이지만 더 이상 독도에 있어 유인도 조건을 두고 식수 운운하는 것은 어불성설이다. 그래서 세계 지도에서도 바윗덩이란 의미의 '리앙쿠르 록스'를 마땅히 수정해야 한다. 'KOREA DOKDO'로.

전충진기자 cjjeon@msnet.co.kr