끝없는 자기성찰, 근원적 삶 탐구한 외곬의 시인

그는 대구의 성주(城主)였다. 이 땅 내륙의 중심부, 덥고 추운 땅 대구를 지키며 살아온 시인이다.

해방 전 대구에 이상화, 이육사가 있었다면, 해방 후에는 김춘수와 신동집이 있었다. 그러나 세인들은 신동집을 '기억되지 않는 천재 시인'으로 곧잘 얘기한다.

그가 태어나 평생을 산 곳은 바닷물이 출렁거리거나, 문명이 채색된 출세의 땅이 아니었다. 분지 대구에서 둔중하게 살며, 깊은 생각들을 시로 갈고 깎아냈다.

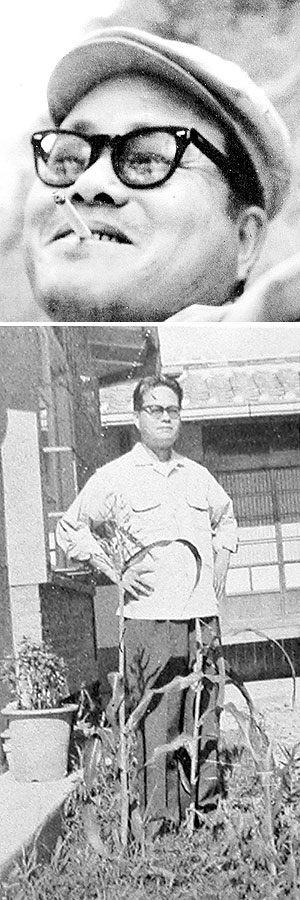

그는 키는 크지 않았지만, 육중한 몸을 가졌다. 얼굴에 살도 많았다. 빨리 걷지도 않고, 늘 사색하며 무겁게 움직였다.

그에겐 드러내고 싶지 않은 외면적 상처가 있었다. 1950년대 후반 어느 추운 겨울밤이었다. 문우들과 향촌동에서 술을 마시고 남산동 집으로 돌아가던 길이었다. 익숙한 길이었지만 비탈길에서 넘어졌다.

그런데 한쪽 눈을 실명하고 말았다. 음악을 좋아하던 그가 이 날도 레코드판을 구입해 들고 가던 길이었다. 넘어지면서도 레코드판을 보호하기 위해 팔을 짚지 않는 바람에 어처구니없게도 그만 깨어진 레코드판이 눈을 찌르고 만 것이다.

그는 인간과 자연에 대한 근원적인 의미탐구를 집요하게 추구한 시인이었다. 6·25 전쟁의 극한 상황에서 살아남은 자의 존재론적 갈등을 형상화한 초기 작품 '목숨'(1954)을 비롯해 '송신'(1973), '오렌지'(1989) 등 휴머니즘을 바탕으로 한 주지적이고 형이상학적인 계열의 시를 주로 발표했다.

중기 이후에는 삶에 대한 뜨거운 서정과 철학적 사유가 바탕을 이루는 시와 서구적인 감각과 동양적 예지와의 조화를 추구하는 시 세계를 추구했다.

1983년 고혈압으로 쓰러진 뒤에도 왕성한 창작활동을 했다. 그의 시처럼 '바이없는 종국의/잠이 내릴 때까지' 시에 매달렸다.

진지한 자기 성찰과 존재 탐구에 매달리며 고뇌한 것이 그의 초상이다. 그러나 이 한 장의 사진은 그의 인간적인 면모가 잘 드러난다. 1968년 6월 찍은 사진이다. 그러나 누가 찍은 지에 대한 정보는 없다.

검은 뿔테 안경에 골초였던 그가 담배를 물고 '씩~' 웃고 있다. 그를 기억하는 이들은 그가 워낙 과묵해 잘 웃지도 않았다고 한다. 그러나 한번 웃을 땐 묵직한 무게감이 느껴졌다.

이 초상은 시인의 존재감이 잘 드러난다. 어두운 밤, 별을 쫓아 살아온 외골수의 눈동자 속에 웃음이 퍼진다.

'풍화(風化)하지 않는/어느 얼굴의 가능을 믿으며/참으로 많은 표정들 가운데서/나도 임의의 표정을 짓는다.'(시 '표정' 중에서)

임의의 표정일까, 아니면 그가 그토록 가꾸고자 했던 슬픔 속의 꽃을 본 것일까.

김중기기자 filmtong@msnet.co.kr