'이발소 그림'이라 하면 물론 어설프고 조잡한 그림을 가리키는 대명사다. 이 말은 이제 어엿한 문화어의 반열(?)에까지 올라 널리 편리하게 쓰이고 있지 않나 싶다. 수준 미달의 그림이라고 해서 그러나 무슨 죄가 있겠는가. 그것도 하긴 최선을 다한 결과물일 것이다. 그러니, '이발소 그림'이란 말엔 무슨 '멸시'가 들어있는 것이 아니라, 오히려 애틋한 '향수'가 깔려있는 것이다. 적어도 필자 개인적인 생각이나 사연이 그렇다는 이야기다. 내 뇌리 속에 그림책이 있다면 오히려 '이발소 그림'이 그 첫 페이지다.

이발소 그림은 물동이를 인 처녀가 단연 주인공이다. 멀리 초가 마을이 보이고, 마을 앞엔 허연 물을 걸친 물레방아가 돌고 있다. 그런데, 처녀의 뒤태가 정장이다. 몸빼 차림이 아니다. 금방 '국악 한 마당' 무대에 올라도 손색없을 것 같지 않던가. 옥색 저고리에 긴 다홍치마, 엉덩이까지 땋아 내린 머리채가 얌전하고 어여쁘다.

농촌인구가 팔 할이 넘던 시절, 나는 면소재지 마을에서 나고 자랐다. 당연히 어엿한(?) 이발소가 있었고, 이발소엔 예의 물동이 이고 가는 처녀를 담은 '이발소 그림'이 있었다. 그림 속의 처녀는 처녀인 채 그대로 수십 년 자세 하나 흩트리지 않고 하염없이 가고 있었다. 파리똥이 새까맣게 앉도록 세월없이 가고 있었다.

나는 올해로 만 16년째 한 달에 한 번 동네 목욕탕에서 이발을 한다. 요금은 목욕비 별도 7천 원. 지난 1992년 이후 지금까지 한 차례도 올리지 않은 금액이다. 나라의 제반 물가가 이렇게만 된다면 16년간이 아니라 누가 몇십 년간 장기집권해도 불만이 없을 것 같다.

단골 이발사 박달희 씨, 나는 그를 '박 사장님'이라 부른다. 고객 카드도 있다. 무엇보다 자신의 직업에 대한 애착과 자부심, 책임감이 대단하다. 한평생을 남부럽지 않게 꾸릴 수 있었던 이 '기술'에 대해 항상 감사한다고 한다. 살아온 날들을 돌아보면서 한 가지 자랑할 것이 있다면 "한 시도 게으름 피우지 않고 열심히 살았다"는 것이란다. 가정형편으로 중학교 1학년을 중퇴하고 이 직업에 뛰어든 지 어언 47년, 그 세월이 물경 반세기에 가깝다.

나는 그가 일자리를 옮기는 목욕탕마다 따라다니며 이발하고 샤워한다. 깨끗한 기분이 좋다. 그래, 나는 목욕탕을 갈 때면 가끔 수부 창구에다 대고 "이발 아저씨 있죠?" 하고 묻는다. 물론 다 알고 짐짓 묻는 것이다. 그는 지금까지 단 한 번도 예고 없이 일자리를 비운 적 없기 때문이다.

박달희 씨를 따라다닌 덕분일까, 탓일까. 꽃다운(?) 나이 40대에서부터 지금의 60대 중턱에 이르기까지 나는 '삐까번쩍'한 고급 이발소가 어디 붙었는지도 모른다. 물론 그놈의 '퇴폐' 한 번 안 겪었다.

그는 이제 4년 후 자진 '정년'을 해서 고향인 충청북도 영동군 매곡면 공수리 오리실 마을로 돌아간다. 그래서 얼마 전, 목욕탕 따라다니듯 "나는 또 슬쩍 따라붙고 싶다"는 투의 시를 쓴 적도 있다. 물동이 이고 가는 처녀가 여일하게 걸어가는 나의 그리움이라면, 봉사용 이발기구 한 세트를 곁들여 귀향하는 박달희 씨는 일로매진하는 외길 인생의 어떤 표본일 것이다. 뒷모습이 아름다운 사람, 그는 진정 성공한 인생이다.

이발소의 한 풍경으로서 머리 감겨주던 소년, 그 '시다'들이 사라진 것은 참 옛날 옛적 일이다. 나는 어쨌든 그동안 집 가까이 미장원 한 번 못 갔다. 컴퓨터로부터, 핸드폰의 복잡한 기능들로부터 따돌려진 세대의 일원으로서 다소 씁쓸한 감도 없지 않아 있지만, 미장원에 앉아보지 못했다고 해서 또 크게 불편하지도 않다. 생활 전반에 걸쳐 현재를 살고 있는 우리는 선대가 500년, 혹은 천 년간에도 겪지 못한, 하루가 다른 격변을 숨쉬고 있다. 그러나 변화(문화)가, 진화(문명)가 다 좋은 것인가. 나이 때문일까, 나는 아직 박달희 씨의 간이 이발소 의자에 앉아 그 옛날 이발소 그림, 물동이 이고 가는 처녀를 떠올리는 시간이 더 없이 안락해서 좋다. 이 '소외'가 내 집 같다.

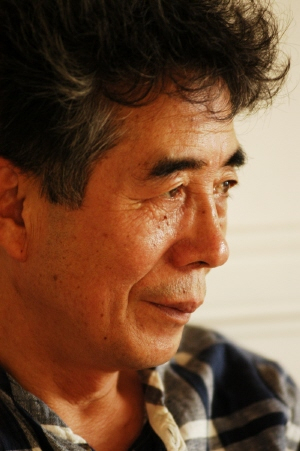

문인수 시인