정유재란때 귀화한 明장수 서학 망국恨 서린곳

1592년부터 1598년까지 이 땅을 붉게 물들였던 임진왜란과 정유재란. 7년간에 걸친 참혹한 전쟁은 조선뿐만 아니라 명(明)나라와 일본에 커다란 영향을 줬다. 세 나라 군사들의 치열한 싸움터가 됐던 조선은 국토가 황폐화되고, 백성들의 삶은 피폐해졌다. 정치·경제·문화·사회·사상 등 각 방면에 걸쳐 심각한 타격을 입었다. 조선에 지원병을 보냈던 명나라는 국력이 쇠약해져 전란 중 대두하기 시작한 여진의 청(淸)나라에 의해 멸망하고 말았다. 일본은 조선 침략 결과로 인쇄술과 요업(窯業), 성리학 등이 비약적으로 발전하는 기회를 잡았다.

전쟁은 세 나라의 국운에는 물론 그 시대를 살았던 개개인들의 삶에도 큰 상흔을 남겼다. 하나뿐인 목숨을 잃은 사람에서부터 소중한 가족을 잃은 사람, 삶의 터전을 송두리째 빼앗긴 사람 등 크고 작은 차이만 있을 뿐 수많은 이들이 고통을 겪었다. 전쟁을 두고 '고도의 정치적 행위'란 수사(修辭)도 있지만 그 과정과 결과는 너무도 참혹했다. 임진왜란과 정유재란으로 어쩔 수 없이 고국을 떠나 낯선 이국 땅에 삶의 뿌리를 내려야 했던 실향민들도 전쟁의 또다른 피해자라 할 수 있다.

대구에서 성주로 가는 30번 국도를 따라 가다 성주대교를 건너면 선남과 용암으로 갈라지는 삼거리가 나온다. 여기에서 용암으로 가는 67번 도로를 타고 10분가량을 더 달리면 용암면 문명2리에 닿는다. 이 마을 사람들에겐 문명2리란 행정상 이름보다 대명마을이 더 익숙하다. 대명리는 야트막한 산속에 감춰져 있다. 도로에서 보면 마을이 잘 보이지 않을 정도로 산으로 둘러싸여 있는 곳이다. 산속에 마을이 자리잡은 데엔 나름의 사연이 있다.

20가구가 모여 사는 이 마을은 절강(浙江) 서(徐)씨 집성촌. 예전에는 절강(浙江) 시(施)씨들도 이 마을에 같이 살았지만 지금은 서씨들만 거주하고 있다. 시씨들은 성주 수륜면 마찔마을, 고령 꽃질마을 등으로 옮겨갔다. 두 성씨의 본관인 절강은 중국 동남부에 있는 저장성을 말한다. 그 뿌리를 중국에 두고 있는 절강 서씨와 시씨들이 가야산 자락인 성주 땅에 정착하게 된 데엔 정유재란이라는 역사적 소용돌이 때문이었다.

정유재란 무렵 조선을 구하기 위해 명나라에서 온 장사(將士:將星)들 중 유격파총 명암(明庵) 서학(徐鶴·1566∼1646)과 유격중군 명촌(明村) 시문용(施文用·1572∼1643)이 있었다. 두 사람 모두 중국 절강성 출신. 서학과 시문용은 전쟁이 끝난 후 명군이 철수할 때 부상으로 귀국하지 못하고 성주의 대명마을에 함께 정착하며, 조선에 귀화했다. 마을 이름도 그리워하는 고국을 떠올리며 대명(大明)이라고 했다. 임진왜란 때 두사충(杜思忠)이 자리를 잡았던 대구 대명동과 같은 셈이다. 시문용은 광해군 때 중추부첨지사(中樞府僉知事)에 오르고 의학·병법에도 조예가 깊어 많은 저서를 남기기도 했다. 정유재란 때 도총관(都摠管)으로 원병(援兵)을 이끌고 우리나라에 온 서학은 여러 전투에서 공을 세웠다.

두 사람이 대명마을을 정착지로 고른 연유도 흥미롭다. 광해군 당시 지관으로도 활동한 시문용은 전국에 걸쳐 도피처를 찾다 피란·보신의 땅으로 대명마을을 골랐다. 협소하다는 결점은 있지만 피란지로는 적격이란 판단에서였다. 덕분에 병자호란을 일으킨 청 태종이 조선에 숨어살던 명의 유민들을 본국으로 압송할 때도 이 마을은 전혀 피해가 없었다. 그 후 시문용은 성주 수륜면 마찔마을로 옮겨 집성촌을 이뤘다. 6·25때 인민군 수백명이 대명마을에 숨어 있었지만 미군기가 그들을 발견하지 못했다는 얘기도 있다.

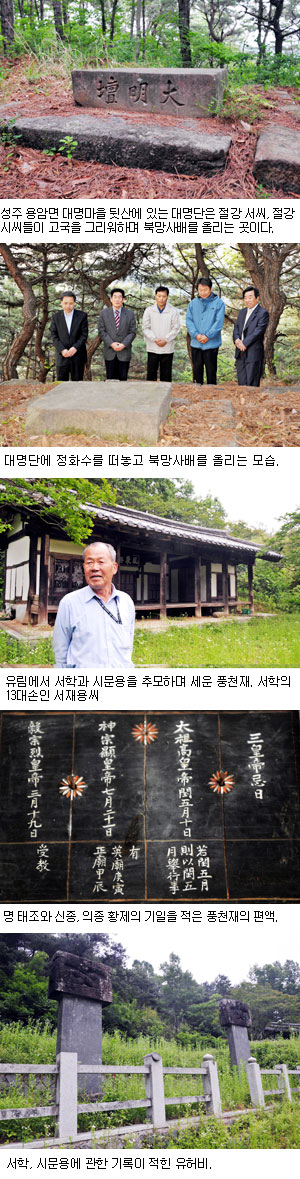

서학의 13대손 서재용(79)씨의 안내를 받아 마을 뒤편에 있는 서학, 시문용 유허비부터 찾았다. 대나무숲 사이에 자리 잡은 유허비에는 고국을 그리워하는 두 사람의 마음이 배어있는 듯 세월의 흔적이 묻어 있다. 유허비 옆으로는 두 사람을 추모하는 풍천재(風泉齋)가 있다. 풍천재에는 명 태조와 신종, 의종 등 세 황제의 기일(忌日)을 적은 편액도 보인다. 암행어사로 유명한 박문수의 주청으로 서학, 시문용 두 사람에게 각각 이품의 작위가 내려졌고, 1834년에는 유림에서 풍천재를 세웠다. 유허비는 풍천재를 세운 이듬해에 세웠다는 게 서씨의 귀띔. 거무스레하게 퇴색한 풍천재의 마당에는 잡초만 무성하다.

대명마을 오른쪽 산기슭을 올라 능선을 따라 수백m를 가면 대명단(大明壇)이 나온다. 서학, 시문용 두 사람이 산마루 명당 터에 단을 쌓고 고국 명나라를 향해 사배를 올린 곳이다. 지금도 명나라 마지막 황제인 의종의 기일과 임진왜란 당시 명의 황제인 신종의 기일인 음력 3월 19일과 7월 21일에 시씨와 서씨 후손들이 대명단에 모여 사배를 올리고 있다. 정화수를 떠놓고 북쪽을 향해 정성을 다해 사배를 올리는 것. 명이 망하고 청이 득세한 이후 이 대명단에서 북망사배를 하며 시씨와 서씨들은 무슨 생각을 했을까? 임진각에서 갈 수 없는 북녘 고향을 그리워하며 제사를 지내는 실향민들의 심정과 별반 다르지 않았으리라. 뿌리를 확인하는 대명마을의 수백년 전통에 마음 한쪽이 숙연해진다.

대명마을에 정착했던 서학의 사위 역시 중국에서 건너온 석천(石■)이었다. 여기에는 아름다운 이야기가 전해온다. 임진왜란이 일어나기 전 사신을 수행, 명나라에 간 역관(譯官) 홍순언은 "삼천냥으로 미녀를 살 수 있다"는 방을 보게 됐다. 홍 역관이 방을 붙인 여인을 만나 그 사연을 들어봤다. 용모가 아름다운, 유(兪)씨 성을 가진 그 여인은 명나라 예부시랑의 딸로 아버지가 간신의 모함으로 투옥되어 청루주인에게 1천냥을 빌려 죽음은 면했으나 2천냥이면 방면이 되므로 3천냥을 내걸었다는 것. 이에 홍 역관은 자신이 갖고 있던 1천냥의 어음과 일행의 돈 2천냥을 더해 아무런 조건없이 그녀에게 줬다. 귀국 후 홍 역관은 국비손실 죄로 3년여 옥살이를 했다.

그 후 임진왜란이 일어나 명나라에 원병을 요청하러 가는 사신을 수행한 홍 역관은 어느 저택으로 안내됐고, 한 여인이 버선발로 뛰어나와 "아버님"이라고 부르며 반가워했다. 수년전 홍 역관이 3천냥을 건네줬던 바로 그 여인이었다. 홍 역관의 도움으로 가문이 회복된 그 여인은 병부상서 석성(石星)의 부인이 되었던 것. 유씨 부인과 남편인 석성의 도움으로 조선은 명나라로부터 원군을 받게 됐다. 하지만 명의 신종은 막대한 군비조달로 국운이 쇠하여진 책임을 석성에게 물어 투옥시켰고, 1599년 그는 옥중에서 세상을 떠났다. 이렇게 되자 유씨 부인은 아들 두 명에게 조선으로 건너가라 했고, 큰 아들 석담(石潭)은 해주 석씨가 됐으며 둘째 아들 석천(在錦)은 성주 땅 운수 꽃질에 터를 잡아 성주 석씨가 됐고 바로 서학의 사위가 됐다.

몇년 전 절강 시씨와 절강 서씨들은 직접 중국 저장성에 가 자신들의 혈족을 찾아 나서기도 했다. 중국에서 고위 관리인 시씨를 만나기도 했으나 그 이후에는 별다른 교류를 하지 않고 있다. 요즘 대명단과 풍천재에는 그 후손들 외엔 별달리 찾는 사람들이 없다. 우리나라를 찾아오는 중국 관광객을 유치할 수 있는 명소로 만들어보면 어떨까란 생각을 하며 대명마을을 빠져나왔다.

글·이대현기자 sky@msnet.co.kr

박용우기자 ywpark@msnet.co.kr

사진·박노익기자 noik@msnet.co.kr