35% 득표 진보진영 총선까지 '환골탈태' 과제

이번 대선에서 드러난 가장 큰 특징의 하나는 국민들이 이념보다 실용을 선택했다는 점이다. 이른바 좌에서 우로 권력 대이동이 실현된 것이다.

◆진보진영의 몰락

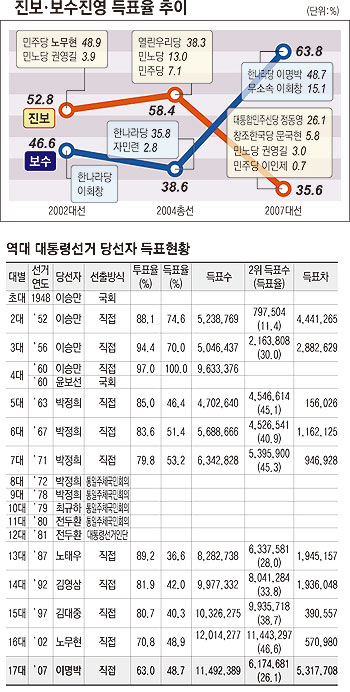

보수이념을 들고나온 이명박 한나라당 후보가 직선제 대선 사상 가장 큰 표차로 승리하면서 48.7%의 득표율을 기록했다. 여기에다 이회창 무소속 후보의 득표율(15.1%)까지 합치면 보수진영의 득표율은 63.8%에 이른다.

반면에 진보진영으로 분류되는 정동영 대통합민주신당 후보(26.1%), 문국현 창조한국당 후보(5.8%), 권영길 민주노동당 후보(3.0%), 이인제 민주당 후보(0.7%)의 득표율은 모두 합쳐 35.6%에 그쳤다.

이는 지난 2002년 대선과 2004년 총선 때 진보진영이 거둔 득표율과 비교해 보면 '진보의 몰락'이라고 해도 과언이 아닐 만큼 참담한 후퇴다. 2002년 대선 때 노무현 민주당 후보와 권영길 후보의 득표율은 52.8%였고, 탄핵역풍이 몰아쳤던 17대 총선에서는 열린우리당·민노당·민주당의 득표율 역시 58.4%에 달했다.

우선 진보계열의 선두주자인 정 후보는 텃밭인 전북(81.6%)과 전남(78.7%), 광주(79.8%)에만 1위를 했을 뿐 다른 지역에서는 모두 이 당선자에게 졌다. 특히 대구(6.0%)와 경북(6.8%)에서는 이 당선자가 호남지역(광주 8.6%, 전남 9.2%, 전북 9.0%)에서 거둔 것보다 득표율이 더 낮았다.

문 후보와 권 후보 역시 유권자들로부터 철저히 외면당했다. 문 후보는 전국 16개 시·도 중 단 한 군데에서도 10%를 넘지 못했고, 권 후보 역시 5% 득표에도 못 미쳐 민노당은 내년 총선에서 의원을 낼 수 있을지를 걱정해야 할 처지에 놓이게 됐다.

이 같은 '우'로의 권력이동의 원인에 대해 전문가들은 한결같이 노무현 정부의 경제실정과 독단적 국정운영을 지적한다. 설익은 이념과 이를 앞세운 비전문가들의 정책 실패가 진보진영 심판으로 이어졌다는 분석이다. 이에 따라 대통합민주신당 등 진보진영은 이번 대선에서 국민들이 선택한 실용노선에 맞춰 정강정책을 환골탈태하지 않으면 내년 총선에서도 재기를 노리기 어려울 것이란 전망이 제기되고 있다.

◆이명박 전국 고른 득표

이명박 당선자는 이번 대선에서 압도적인 531만여 표 차로 정 후보를 눌렀다. 이는 건국 이후 11차례 치러진 직선제 대선 사상 최대의 표차이. 이전까지는 2대 대선에서 이승만 후보가 조봉암 후보를 444만여 표 차로 이긴 것이 최대 격차였다.

이 당선자가 이 압도적 표차로 승리한 것은 호남지역을 제외한 전국에서 고른 득표를 했기 때문이다. 특히 유권자수가 가장 많은 경기(51.9%)와 서울(53.2%)에서 전국 평균(48.7%)을 웃도는 득표율을 기록했으며 정치적 텃밭인 경북(72.6%), 대구(69.4%)에서는 전국 최다 득표율을 끌어냈다.

서울에서 이 당선자와 정 후보 간의 격차는 28.7%포인트로 2002년 대선 때 1위 노무현 후보와 이회창 후보 간 격차 2.3%포인트의 12배를 넘는다. 민주공화당 이후 서울에서 보수 정당이 승리한 것은 3대 대선 이후 51년 만에 처음이다. 특히 전국에서 가장 많은 유권자(전체 유권자의 21.6%)가 거주하는 경기에서 전국 평균보다 높은 득표를 이끌어낸 것은 승리의 결정적 동인이라고 할 수 있다.

아울러 그동안 대선의 향방을 결정하는 캐스팅 보트 역할을 해왔던 충청 지역(충북 41.6%, 대전 36.3%, 충남 34.3%)에서도 1위를 함으로써 범여권의 전략인 '호남-충정 서부권 벨트'론도 힘을 잃게 됐다.

하지만 이 당선자는 호남지역에서 한 자릿수 득표에 그쳤다. 지난 2002년 대선 때 이회창 후보가 호남에서 올린 득표율(3.6∼6.2%)보다는 조금 높아졌지만 역시 호남은 한나라당에게는 여전히 난공불락임을 보여줬다.

내심 2위를 기대했던 이회창 후보는 15.1%의 득표에 그쳐 3위로 내려앉아 정치적 앞날이 불투명하게 됐다. 충청권에서는 이 당선자와 박빙의 차이로 2위를 기록, 자신의 구상대로 충청권을 기반으로 한 창당을 구상할 수 있는 여지를 마련했다는 점에서 위안을 삼고 있다.

정경훈기자 jghun316@msnet.cokr