소설을 팔아 밥을 먹는다구요? 아니, 아직도 그런 것을 읽는 사람이 있답니까? 대체 무슨 소리를 늘어놓는 것이 소설인가요? 작가 선생님, 이런 말은 어떤지 한번 들어보세요. 하나님이 인간의 눈을 만들 때 흰자위와 검은자위를 동시에 만들어 놓고도 왜 검은자위로만 세상을 보게 만들었는지, 그거에 대해서 선생님은 혹시 아십니까? 아, 이거야 나도 어디서 주워들은 이야긴데, 그게 말예요, 어둠을 통해서 세상을 보라는 신의 섭리라는 거예요. 세상을 보는 일이야 우리 같은 떠돌이들 말고 선생님 같은 분들한테 떠맡겨진 숙제 아닙니까. 그러니 애시당초 편하게 헤드라이트 비춰 놓고 들여다보듯 그렇게 수월한 일은 아닐 거라 이 말씀이죠. 흰자위 놔두고 검은자위로 세상을 보랄 적에는 다 그만한 이유가 있어서 그랬을 것입니다.(양귀자, 부분)

검은자위와 흰자위, 어둠을 통해서 세상을 보라. 그것이 작가의 운명이다. 난 과연 숨은 꽃을 찾을 수 있을까? 이런 것들을 확인하기 위해 길을 떠난다. 과연 이런 것들을 주워 담아 돌아올 수 있을까?

김제 귀신사(歸信寺)로 간다. 믿음으로 귀의하는 절, 귀신사. 오랫동안 그리워했던 장소다. 그리워했던 시간만큼이나 내 마음 안에서 크게 자란 장소다. 그렇다. 의미는 그리워하는 마음의 크기이다. 모든 대상은 그리워하는 마음의 크기만큼만 나에게 의미를 지닌다. 귀신사는 나를 삶에 대한 진지한 감동으로 몰고 갔던 양귀자의 의 배경이다.

금산사를 지나 만난 작은 마을 청도리. 마을 중간쯤 나무 판자로 '귀신사 500미터'라는 표지판이 마련되어 있었다. 학생들과 함께 마을 앞 쉼터에서 준비한 도시락으로 점심을 먹었다. 이슬비가 소리 없이 내리고 있었다. 귀신사로 들어가는 길은 아주 좁았다. 시골 마을길 그대로였고 담장 위에는 감나무가 터널을 만들고 있었다. 유명한 절로 들어가는 길이 아니라 시골 고향집으로 들어가는 느낌이었다. 마을을 지나는 순간, 도라지꽃이 지천으로 피어있는 밭이 나타났고 그 위에는 대나무가 수를 헤아릴 수 없이 하늘을 향해 뻗어있었다. 밭 두덩 위에는 나리꽃이 만발해 있었다. 여기가 귀신사로구나. 귀신사 들어가는 문은 너무나 초라했다. 아니, 문이라고 할 게 없었다. 조금도 손을 보지 않은 절집의 모습이었다. "유명한 절이라는 데가 왜 이래요?" 학생들의 물음에 선뜻 대답하지 못했다.

그렇다. 나조차도 나도 모르게 겉을 보고 판단하는데 익숙해져 있었던 것이다. 당연히 그래야 한다는 편견, 그런 걸 지니고 있다면 중요한 건 전부 땅에 묻어 버리고 아무짝에도 쓸모없는 것을 건져갈지도 모른다는 생각이 들었다. 편견을 버려야 한다면서도 다 버릴 생각은 추호도 없고 이게 아닌데, 라고 중얼거리면서도 욕심을 포기하지 않는 의 주인공이 지닌 마음의 모순을 나도 느끼고 있었다. 과연 내 속에 들어있는 정체는 무엇일까?

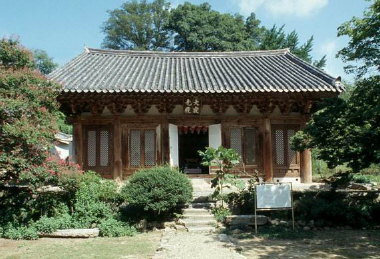

하지만 그런 마음은 사실 잠시였다. 제일 먼저 눈에 들어온 것은 보물 826호로 지정된 귀신사 대적광전이었다. 대적광전은 앞면 5칸, 옆면 3칸의 맞배지붕 형태로 지어졌다. 자연석으로 초석을 썼으며 그 위에 세워진 기둥은 두리기둥이었다. 기둥 위에 평방을 걸쳐놓고 다포양식의 공포를 얹었다. 지붕의 처마가 두 겹으로 돼 있는 것도 이채로웠다. 아름다움은 화려한 겉모습에 있는 것이 아니라 그 속에 담겨 있는 것이구나. 일단 마음을 열고 보니 정말 많은 것이 보였다. 대적광전 앞에 피어있는 목백일홍이 아름다웠다. 봉숭화, 채송화가 어린 시절을 되새기게 했고 수국이 반갑게 맞았다. 만약 절집 건물이 화려함으로 가득 차 있었다면 이런 아름다움은 보이지 않았을 게다. 학생들과 함께 목백일홍 앞에서 기념사진을 찍었다. 이슬비가 내리는 고즈넉한 절집. 대적광전 위 언덕에는 부도와 석탑과 석수가 다듬어지지 않은 풍경으로 자리를 지키고 있었다. 석탑을 둘러싼 느티나무도 눈에 보였다. 그렇구나. 어느 절보다도 귀신사에는 높은 키, 푸른 잎을 가진 나무가 많았다. 전혀 다듬어지지 않은 뜰에는 갖가지 들꽃이 피어있었다.

이제 귀신사도 추억이다. 난 여기 귀신사에 영원히 머물 수 없기 때문이다. 돌아나오는 길이 고즈넉했다. 다시 기억되어 저장되는 귀신사는 온통 아름다움뿐이다. 왜? 이미 추억이니까. 비록 그 기억이 현실이라는 장벽에 부딪쳐 상처를 입기도 하지만 기억은 여전히 아름답다. 추억이니까.

한준희(경명여고 교사)

☞ 양귀자의 '숨은 꽃'

은 1992년 제 16회 이상문학상을 받은 작품이다. 그녀의 소설은 대체로 일상을 모티프로 삼는다. 연작 소설집 '원미동 사람들'이 그 대표적인 결과물이다. 그러면서도 그러한 일상에 그치지 않고 더 높은 꿈을 추구한다. 그 꿈을 우리는 희망이라는 언어로 표현한다. 에서 양귀자는 여로의 구조, 즉 '떠남과 만남, 그리고 돌아옴'이라는 일상적인 등식으로 나름대로의 희망을 우리에게 제시한다. 나아가 은 일종의 소설 쓰기의 고통과 그 과정을 가감없이 보여주는 소설이기도 하다. 소설 쓰기란 그 자체가 이미 미로 찾기이며 희망 찾기이다. 우리의 삶이 힘들다고 삶을 포기할 수가 없듯이 미로가 가로놓여 있다고 해서 글쓰기를 중지할 수가 없다. 그 이유는 바로 거기에 희망이 존재하기 때문이다. 은 그러한 문제를 특유의 내면화된 부드러운 필치로 전개시키고 있다. 작가의 소설은 모두 권하고 싶지만 은 더욱 권하고 싶은 소설이다.